走り湯源泉のもと湧出口には、赤い鳥居があります。1964(昭和39)年源泉は枯れて、

現在の走り湯は1970(昭和45)年に新たに掘削した動力源泉です。

工事とかで電源が落ちると、送湯はストップします。現在は自然湧出ではなく人工的に見せています。

日本でも珍しい横穴式源泉との説明がありますが、栃木だと川治温泉が横穴式源泉なので、こちらも珍しいですかね。

【走り湯】

○ 走り湯

○ 走り湯神社

〇 走り湯資料館(閉館)

〇 伊能忠敬測量隊宿泊の宿(閉館)

○ 走り湯足湯 (閉鎖)

・初島/ニューさがみや(旧相模屋)

○ 役行者座像

○ 走り湯 浜浴場

【伊豆山神社】

○ 伊豆山神社

・小泉今日子さん奉納の赤鳥居

・頼朝・政子腰掛け石

・伊豆山神社参道

・道祖神(サイの神)

○ 本宮社

○ 走湯山 般若院

【源頼朝と北条政子】

○ 逢初橋

〇 逢初地蔵堂

〇 太鼓橋(逢初橋)(喪失)

○ 秋戸郷跡

「拍手をば わがくろ髪に 送るなり 童めきたる 伊豆の走り湯」

「心の遠景」(与謝野晶子 1928年5月)

<走り湯の起源> 伊豆山温泉旅館組合の「走り湯の起源」より引用(HP更新で消失)

「走り湯の起源

走湯山は湯の湧き出る場所があり、走り湯と名づけられていました。

699年(文武3年)7月1日(旧暦5月25日)に、役行者小角(えんのぎょうしゃおづぬ)は、朝廷の役人に護送され配流の地、伊豆大島に向かった。伊豆大島に配流になったがじっとしていることができないので、島を抜け出しては浜辺を歩きまわり、富士山をはじめ近辺の山々を踏破した。

あるとき、伊豆山海岸から五色(赤白黄青黒)の湯煙があがっているのを目にした小角は、海岸に上陸し走り湯の近くに草ぶきの小屋を作り、湯滝を浴び、日金山や岩戸山に登り、神仏に祈る修行をした。その際、「無垢霊湯(むくれいとう)、大悲心水(だいひしんすい)、沐浴罪滅(もくよくざいめつ)、六根清浄(ろっこんしょうじょう)」と書かれた金色の文字が霊湯と共に流れ出たと言われる。この意味は、「これは、無垢の霊場である。菩薩の大きな慈悲の水である。この場に沐浴すれば罪が滅び、六根<六識を生ずる六つの感官。眼・耳・鼻・舌・身・意の総称>が清らかになる。」となる。」

<走り湯源泉>

走り湯の洞窟に入ると、ミストサウナ状態。サウナに入ると思って眼鏡をはずします。温まりますね。

走り湯源泉のもと湧出口には、赤い鳥居があります。1964(昭和39)年源泉は枯れて、

現在の走り湯は1970(昭和45)年に新たに掘削した動力源泉です。

工事とかで電源が落ちると、送湯はストップします。現在は自然湧出ではなく人工的に見せています。

日本でも珍しい横穴式源泉との説明がありますが、栃木だと川治温泉が横穴式源泉なので、こちらも珍しいですかね。

<史跡 走湯温泉跡>

(碑文)

「史跡 走湯温泉跡

昭和五十二年四月二十五日 市指定

この温泉は、奈良時代の養老年間に発見された全国唯一の横穴式源泉である。

往時は一日約七千石(一分間に約九〇〇リットル)の温水が湯滝となり奔流となって海岸に流れてたといわれている。

古くから霊湯とされ、火山や温泉湧出に対する自然信仰から生まれた伊豆山神社と深いかかわりをもち「走り湯権現」とよばれていた。いずれも日金山を背景に、山伏の修験の地として発展した。

源頼朝は、治承四年(一一八〇)八月の旗揚げ前から、伊豆山権現を信奉していた。平家滅亡後まもなく「二所詣」と言って、伊豆山権現、箱根権現を参詣した。のち三島明神も加えられて、政子や実朝もこれを行った。

明治の初め、皇室の御料温泉となり、伊豆山温泉発祥の源泉として、観光開発に貢献した。しかし、昭和三十九年源泉の多掘の影響をうけて枯渇したが、昭和四十五年増掘によって復活した。

三代将軍源実朝は、二所詣の折、ここで次の三首の歌を詠んだと金槐和歌集に載っている。

わたるうみのなかにむかひていづる湯の

いづのお山とむべもいひけり

はしるゆの神とはむべそいひけらし

はやきしるしのあればなりけり

伊豆の国山の南にいづる湯の

はやきは神のしるしなりけり

(表記は国歌大観による)

昭和六十一年三月

伊豆山走り湯温泉組合 熱海市教育委員会」

「走湯温泉湧出口 東郷吉太郎」

東郷吉太郎は、東郷平八郎元帥の甥で、海軍中将。

伊豆山神社参道の伊豆山浜から16段目に「走り湯神社」があります。

裏に貯湯タンク、上に櫓と源泉施設があります。

「走り湯 由来記」「伊豆山走湯大権現」(天正10年)「伊豆山温泉全図」「慶応4年の写真」

「御汲湯図」「豆相人車鉄道(明治29年〜41年)熱海と小田原間25kmを6〜8名の客を乗せて、客車を3人の車夫が押しました。

「伊能忠敬測量隊御一行宿泊の宿」

展示が色々あり、興味がつきないです。

〇【閉館】うみのホテル中田屋 熱海市伊豆山599

伊能忠敬測量隊が宿泊した宿です。2019年8月閉館、2020年6月9日破産決定。

文化12(1815)年12月17日、伊能忠敬測量隊御一行が「中田屋喜八旅館」に宿泊しました。

71歳の伊能忠敬は高齢のため測量隊への参加を取りやめ、下役と弟子たちで測量に当たりました。

伊能忠敬測量隊の記念標柱が平成27(2015)年12月に除幕されました。

(営業時)

(閉館後)

物見台のような階段を上がったところにある足湯です。源泉は塩辛く、苦いです。

相模湾が一望でき、与謝野晶子が訪れた初島が見えます。

雨の時は、屋根が青天井なので、ずぶ濡れになります。

傘をさしても、座るところが濡れているので、雨天時は使えませんね。

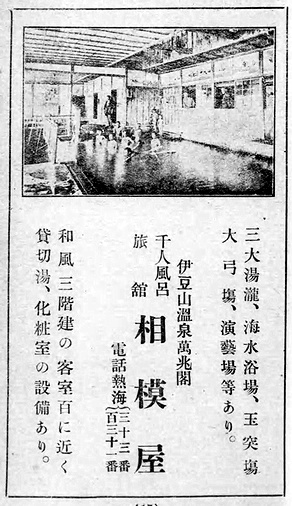

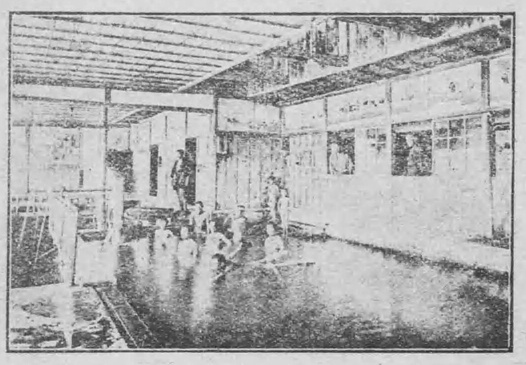

1921(大正10)年1月、与謝野晶子夫妻は、伊豆山の相模屋(現;ニューさがみや)に宿泊し、

同宿の3人と、5人で、1月6日、相模屋前から船に乗って初島を訪れ「初島紀行」を書きました。

富士急マリンリゾート→「与謝野晶子初島紀行」

1枚目 走り湯足湯から 2枚目 伊豆山神社 本宮社から

与謝野鉄幹・晶子一行が宿泊した宿です。

当時は「千人風呂旅館 相模屋」といいました。

玄関横に源実朝の歌碑が建てられています。

「源実朝 大海の磯もとどろによする波 われて砕けてさけて散るかも」

走り湯足湯の下に、走り湯を発見したといわれる「役行者(えんのぎょうじゃ)」の座像があります。

役行者像は、かつては伊豆山海岸のほこらに祭られていましたが、

熱海ビーチライン(1965年開通)工事の際、当時のホテル水葉亭の経営者が敷地内に移し、保存してきました。

2017年5月14日に、現在地に移設され除幕式が行われています。

(説明板)

「走り湯と役行者

伊豆山の海岸の洞穴から熱いお湯が海に向かって流れ出ているのを知っていますか。

昔は、もっともっと勢いよく、走るように流れ出ていました。それで「走り湯」と名付けられています。この「走り湯」には次のような話が伝わっています。

昔、文武天皇のころ(西暦699年)役行者という仙人がいました。この仙人は、鬼神を使って、水を汲んだり、薪を割らせたり、掃除をさせたりする事ができました。そんな力のある役行者は、しだいにわがままになり都で自分勝手の振る舞いをして、都を騒がせましたので捕らえられて伊豆の大島に流されました。

その役行者がある日、大島から伊豆の方を眺めていますと、伊豆の山の上に五つの色をした煙が出ているのを見つけました。

不思議に思った役行者は、波の上を渡ってきてこの「走り湯」を見つけたという事です。

役行者は、この「走り湯」の近くに草で小さな家を作り、滝のように流れるお湯にうたれながらさらに修行して立派な仙人になったという事です。

役行者が罪を許されて都に帰った後も日本中の行験者(山にこもって修行する人)がここに集まって修行したので「走り湯」の名前は広く知れわたりました。

(あたみの民話と伝説、むかしこんなはなしがあったとさ)より

役行者

七世紀後半の山岳修行者。本名は役小角(えんのおづぬ)役優婆塞(えんのうばそく)とも言う。

日本の山岳宗教である修験道の開祖として崇拝され、江戸末期には神変人菩薩(じんべんだいばさつ)の諡号(しごう)を勅賜された。多くの奇跡が伝えられるので、実在を疑う人もあるが、「続日本紀」文武天皇三年(699)5月24日条に、伊豆島に流罪された記事があり、実在したことは確かである。

多くの伝記を総合すれば、大和国葛上郡茅原郷に生まれ葛城山に入り、山岳修行しながら葛城鴨神社に奉仕した。

やがて陰陽道神仙術と密教を日本特有の山岳宗教に取り人れて、独自の修験道を確立した。

そして吉野金峰山や大峰山、その他多くの山を開いたが、保守的な神道側から誣告(ぶこく)されて、伊豆大島に流された。

この経緯が葛城山の使役や呪縛(じゅばく)と伝えられたものである。

彼が積極的に大陸の新思想や新呪術を摂取したことは、新羅(しらぎ)や唐に往来したとする伝承にうかがうことができ、その終焉も唐もしくは虚空(こくう)に飛び去ったとされている。(日本大百科全書ニッポニカ)より」

歩くなら伊豆山神社の参道を下りていきます。

逢初坂(あいぞめざか)の曲がりくねった坂道を下りていくと走り湯に至ります。

「逢初坂 走り湯〜逢初橋 200m」

(説明板)

「伊豆山神社参道「いま むかし」

現在の伊豆山神社の参道は837段のコンクリート製階段が確認されていますが、昭和30年代初期までは写真にあるとおり浜石の石段でとても情緒的で壮観であり又、その石段は海から神社本殿まで繋がっていました。現在ではコンクリート製階段の下に写真の浜石の石段がほとんどの部分眠ってしまっています。

時代の流れの中で浜石の参道は姿を変えてしまいましたがそこから見られる雄大な相模湾や沖に浮かぶ初島などの景色は平安の頃より変わらぬ表情を見せてくれています。

悠久な時の流れの中で、偉大なる先人たちが国家の安泰、国民の幸せを願いながら歩いた参道を、あなたのその足で歩いてみてください。

かって源頼朝と北条政子に運命の導きを与えた伊豆山の大神があなたにも微笑みかけてくれるかもしれません。」

(説明板)

「伊豆山神社参道について

当、伊豆山神社はその参道のほとんどが階段であることから「歴史の証人になりませんか」の呼びかけで多数の参加者により平成二十二年二月十四日に神社参道階段の段数調査が行われました。

記

一、神社参道を、伊豆山浜から神社本殿前までとする。

ー、踊場の長短かかわりなく一段、段の高低にかかわらづ段のあるところは一段とする。

ー、宮下で横断する市道の段差は、階段としない

伊豆山浜 中継ポンプ場横階段踊場(起点)

走り湯神社 16段

宮下・市道 173段

国道 220段

市道 648段 バス停

宿の平 駐車場

鳥居前 657段

本殿前 837段 現地

調査参加団体

伊豆山神社宮司、伊豆山神社総代会、伊豆山連合町内会

熱海市議会議員有志、熱海市観光課・建設課、伊豆山漁業会

伊豆山勢奥会、伊豆山をおもしろくする実行委員会

伊豆山湯〜遊〜バスボランティアガイド有志

伊山温泉観光協会、伊豆山温泉旅館組合、伊豆山温泉組合

総勢三十名」

車なら国道135号線の赤い逢初橋の先にあるエネオスSS(旧エッソSS)を左折し、坂をぐるりと降りていきます。

熱海ビーチラインの赤い伊豆山橋が右手に見え、走湯橋を渡ると、走り湯の看板があるところに出ます。

熱海ビーチラインを利用すると、料金所で料金支払ってから、伊豆山港出口です。

伊東方面からだと、出口には料金所はないので無料です。

<走り湯案内>

案内柱と説明板は、画像から更新されて新しくなっています。

(説明板)

「日本三大古泉 市指定第史二号 走り湯(はしりゆ)

この温泉は今から約一ニ〇〇年前に発見されたと言われている全国でもめずらしい横穴式源泉です。山腹から湧き出た湯が海岸へと飛ぶように走り流れ落ちるさまから「走り湯」と名づけられました。また、「伊豆」の国名が走り湯の「湯出」(湯出ずる国)に由来するとも伝えられています。

湧き出す湯が病を治し長寿に効験があるとされ、古くから神格化し信仰の対象としておりました。この山の手に位置する「伊豆山神社」は江戸時代まで「走り湯山・走湯権現」とよばれ源頼朝が信奉し、源氏再興の基を作ったとして歴代鎌倉将軍の信仰をあつめました。

鎌倉時代以後は、ニ所詣(走湯権現・箱根権現の参詣後に三島大社も加えられる)が普及して、武家や東国に下向する公家等が参詣に訪れました。室町時代には文人・高僧や各階層の旅行者が湯治を兼ねて訪れ、江戸時代に入ると熱海に湯治に来た諸大名が参詣の折に必ず走り湯の見物をして帰ったと言われ、「大湯」とともに熱海の名を広く世に知らしめました。

鎌倉三代将軍源実朝はニ所詣での折に走り湯にて次の三首の歌を詠んだといます。

「わたつ海の なかにむかひで いづるゆの いつのお山と むべもいいけり」

「はしるゆの 神とはむべそ いひけらし はやきしるしの あれはなりけり」

「伊豆の国 山の南に いずる湯の はやきは神の しるし なりけり」(金槐和歌集)」

参道173段目が宮下・市道。173段目からちょっと上に「走り湯

浜浴場」があります。

参道220段目が国道135号。220段目からちょっと下が浜浴場。

源泉名「第二走り湯(伊豆山78号泉)」74.8℃ 成分総計10.72gの高張泉です。

塩辛く、苦みが強いです。総ヒ素が0.08mgとあったので、味見程度にとどめました。

影響を与える事項「加水、塩素」。

塩素消毒の掲示はありますが、浴室に入っても塩素臭はしませんし、

泉口、浴槽内も塩素臭はしないので、湯づかいは良いと思います。

シャンプーとボディーソープの貸出(無料)があります。

11番のロッカーは壊れていて、脱衣かごが入っています。

お近くの熱海偕楽園は、2017年3月31日に閉館しています。

全国各地に点在する伊豆山神社や伊豆神社、走湯神社などの起源となった事実上の総本社格です。

伊豆山神社については、神社のHPが充実しています。

社殿 扁額 結明神社 雷電社

<伊豆山神社案内石板> 熱海市東海岸町15 お宮緑地

(説明文)

「伊豆山神社

伊豆に流されていた源頼朝と北条政子が、ここで忍び逢い結ばれたことから、縁結びの神様として人々に親しまれているロマンあふれる神社です。」

<伊豆山神社案内図>

立派な赤鳥居は、小泉今日子さん奉納(2010年4月15日)です。

鳥居は参道ではなく、車道にあります。

鳥居をくぐると本殿横に無料駐車場があります。

<温泉の守護神>

赤白二龍

説明板抜粋:

「赤白二龍は御祭神天忍穂耳尊の随神であり、赤は火を表し白は水を表す、

火と水の力でお湯(温泉)を生み出す温泉の守護神であります。」

(説明板)

「赤白ニ龍の由来

伊豆山神社の縁起「走湯山縁起」(鎌倉期に成立)に拠れば、当伊豆山神社の地底に赤白ニ龍交和して臥す。

其の尾を箱根の湖水(芦ノ湖)に漬け、その頭は日金嶺(伊豆山)地底に在り、温泉の沸く所は此の龍の両眼二耳並びに鼻穴口中なり(走り湯)。

ニ龍精気を吐き、赤白海水に交わる。二色浦(熱海錦が浦の名の由来)は此を謂ふなり。

赤白ニ龍は御祭神天忍穂耳尊の随神であり、赤は火を表し白は水を表す、火と水のちからでお湯(温泉)を生み出す温泉の守護神であります。」

<龍神池>

龍神池補修寄付者の板があります。

頼朝と政子が愛を誓ったという腰掛け石です。

(説明板)

「頼朝・政子腰掛け石

伊豆の蛭ヶ小島に配流されていた源頼朝侯は、当伊豆山神社を崇敬した。

当時、頼朝と政子が恋を語らったのがこの境内であり、当社でニ人はむすばれ、伊豆山の神様のカにより鎌倉に幕府を開き篤い崇敬を当社に寄せました。

伊豆山神社」

(説明板)

「頼朝と政子の伊豆山参詣

霊湯「走り湯」を掌り、開運擁護の霊神として名高い伊豆山権現は、走湯大権現とも称する男体神と女体神の夫婦神である。その神前に夫婦で参詣し、莫大な利生を戴いた代表的人物に、鎌倉将軍源頼朝と北条政子がいる。

とりわけ政子にとり、伊豆山は頼朝への誠の愛を貫き夫のために祈り続けた聖なる地であった。『香妻鏡』には、それを政子自身が頼朝に向かって語る場面がある。それは、囚われの身となった静御前が、鶴岡八幡宮の神前で「しづやしづ…」と義経を慕う歌を詠じ舞いを舞ったときのこと。静御前の行為に激怒した頼朝を、政子はその場で次のように語って諫めた。「あなたがまだ流人として伊豆の国にいらっしゃったころ、あなたとの契りを知った父(北条時政)は、平家を怖れ、わたくしを閉じ込めてしまいました。でも、わたくしは闇夜を抜けだして、雨風を凌ぎつつあなたのもとへ参りました。石橋山の合戦の時には、伊豆山で、とりあなたを思い、生きた心地がしませんでした。あのころの私の愁いと、いまの静御前の心は同じですー」

政子の語る「愛の逃避行」は、真名本『曽我物語』に詳しい。それによると、闇夜をさまよい伊豆山に逃れた政子は、頼朝に支を使わして喜びの再会を果たした。二人はそろって精進潔斎し、伊豆山権現に詣で祈願を立てる。政子は頼朝にも増して熱心に、夫の宿願が叶うよう祈りを捧げた。その甲斐あって、やがて権現から、未来において頼朝は日本国の大将軍となり、政子も頼朝の後を継ぎ後家として日本国を知行するという夢告を授かる。

この頼朝と政子の「逃避行」は、じつは伊豆山権現への参詣と深く結びついた出来事であった。頼朝を慕う政子の心が伊豆山参詣という縁をつくり出し、二人で心をこめた祈願を立てたからこそ、ともに大いなる功徳を得ることができたのである。鎌倉時代に伊豆山権現の由緒を著した『走湯山縁起』には、伊豆山に参詣するものはだれでも、一切の災いからまぬがれ、福徳を得て極楽往生が叶うと約束されている。

頼朝と政子は伊豆山権現を介して、箱根権現や三島大明神、さらには富士の神々の加護を得て、夫婦二人三脚て東国の地からあらたな歴史を切り開いた。二人にとって伊豆山は、まさしく新たな時代への「出発の地」であった。そして頼朝の亡きあとには、政子は落髪して出家し、夢告の通り「尼将軍」となって頼朝が築いた幕府の礎を支え続けた。

伊豆山神社には、政子が頼朝の一周忌の供養のために、自らの髪を編み込んだ法華曼荼羅が、いまも遺されている。

文 阿部美香」

(説明板)

「走湯山縁起と吾妻鏡の大磯高麗山(高来神社)より道祖神(猿田彦大神・天宇受売命)とともに来た神様の降り立つ光り石です

神様の愛を受けて良き事がありますように光のパワーを沢山沢山賜わって光り石にさわったり座ったりして楽しくお参りして下さい。」

<こころむすび>

<白山社遥拝所>

白山社遥拝所です。

石碑には「奉納白山大神 是ヨリ本社マデ二丁余」とあります。

ここから先に「白山神社」(20分)→「結 明神社」(20分)→「本宮社」(15分)があります。

(説明板)

「末社 白山神社

御祭神 伊豆大神奇魂・菊理媛命

例祭日 八月七日

御由緒 伊豆山記、走湯山記によれば、聖武天皇天平元年夏、東国北条の祭主、伊豆権現に祈願したところ「悪行のなす所、救いに術なし、これ白山の神威を頼むべし」との神託があった、時に猛暑の頃であったが、一夜のうちに石蔵谷(白山神社鎮座地)雪が降り積もり、幾日たっても消えず、病にある者これをとってなめたところ、病苦たちどころに平癒、よって社を創立せり。古来、病気平癒・厄難消除の神としての庶民の信仰が厚い。

なお、社殿はこれより奥、山道を登って五百メートル余り、(徒歩約二十分)石蔵谷の岩上に社殿が鎮座する。」

<源泉施設>

ハイキングコース入口に、源泉施設がありました。

本殿前に説明板があります。

(説明板)

「伊豆山神社参道について

当、伊豆山神社はその参道のほとんどが階段であることから「歴史の証人になりませんか」の呼びかけで多数の参加者により平成二十二年二月十四日に神社参道階段の段数調査が行われました。

記

一、神社参道を、伊豆山浜から神社本殿前までとする。

ー、踊場の長短かかわりなく一段、段の高低にかかわらづ段のあるところは一段とする。

ー、宮下で横断する市道の段差は、階段としない

伊豆山浜 中継ポンプ場横階段踊場(起点)

走り湯神社 16段

宮下・市道 173段

国道 220段

市道 648段 バス停

宿の平 駐車場

鳥居前 657段

本殿前 837段 現地

調査参加団体

伊豆山神社宮司、伊豆山神社総代会、伊豆山連合町内会

熱海市議会議員有志、熱海市観光課・建設課、伊豆山漁業会

伊豆山勢奥会、伊豆山をおもしろくする実行委員会

伊豆山湯〜遊〜バスボランティアガイド有志

伊山温泉観光協会、伊豆山温泉旅館組合、伊豆山温泉組合

総勢三十名」

(887段目の本殿前の説明板)

「この階段を八百三十七段下ると当神社の御祭神が湧き出させている走り湯があります。

走り湯では、約七十度の源泉が洞窟の中で沸いている様子が間近で見られます。」

<伊豆山神社参道>プレート

(プレート)

「伊豆山神社参道

階段数(全段数837段)

神社本殿から下り 189段目

伊豆山浜から上り 648段目

伊豆山地区町内会・伊豆山温泉観光協会」

657段目が「宿の平」で、伊豆山神社の無料駐車場があります。

下りの参道には、湯導管が脇を通っています。

説明板によると、伊豆権現は、豊臣秀吉の小田原攻めで北条氏に組したため、豊臣秀吉によって全山焼き討ちとなっています。

栃木県の湯西川の僧兵も北条氏についたため、湯西川は全村焼き討ち、日光山では寺領没収となっています。

(説明板)

「神社参道 今・むかし

左図は宝暦八年(1758年)江戸時代中期に年号が記された熱海市図書館所蔵“熱海之絵図”の一部で、現在の伊豆山神社周辺を拡大したものです。

当時と現在では全体的に道路の幅や配置、縮尺が異なってはいますが、現在も残っている各史跡の位置などから参道階段周辺は今世の地図と照らし合わせてもあまり違いがない事が解ります。

この“熱海之絵図”からは参道階段に沿って善満坊・真浄坊・福寿坊・本地坊・宝蔵坊・泉蔵坊・円蔵坊・行覚坊・日下坊・常蔵坊・常真坊、参道から少し離れた岸ノ坊の十二坊が確認でき、江戸幕府初代征夷大将軍徳川家康が復興に力を注いだ伊豆権現を、後の歴代将軍たちが崇敬していたことも額けます。

伊豆山をおもしろくする実行委員会」

(説明板)

「むかしの伊豆山神社のお話

■源頼朝と伊豆権現(伊豆山神社)

永歴元年(1160年)より治承四年(1180年)の二十年間、平家の手により伊豆国に配流の身になっていた源頼朝は、源家再興を伊豆権現に祈願しました。その後、願いを果たし鎌倉幕府を開き征夷大将軍となった頼朝は伊豆権現を崇敬し箱根権現とともに二所と称えて幕府最高の崇敬社である関東鎮護として大きな権威を与えました。

鎌倉・室町時代には、広大な神領を有して経済的に豊かであった伊豆権現は当時の僧侶や修験者が大勢集まり、最盛期には六十四棟もの僧坊・修験坊があり、三千八百名の僧兵が滞在し伊豆権現を守っていたと伝えられています。

■豊臣秀吉の小田原攻めと伊豆権現全山焼き討ち

戦国時代末期、焼き討ちといえば織田信長による比叡山延暦寺の焼き討ちが有名ですが、伊豆権現も天正十八年(1590年)豊臣秀吉による小田原攻めの際、小田原の北条氏に味方したために豊臣秀吉の焼き討ちに合い、大勢の僧兵が命を落とすと共に伊豆山全山が三日三晩燃え続けたといわれています。

■徳川家康と伊豆権現の復興

焼き討ちにあった伊豆権現を徳川家康は、文禄三年(1594年)から慶長十七年(1612年)にかけて、高野山の僧快運を招き入れ伊豆山別当職に任命し、般若院の院号を与え復興にあたらせました。

これにより江戸時代の伊豆山は、十二の僧坊と七つの修験坊を有するなど繁栄を取り戻すことができました。

また復興により走湯山般若院は、真言宗伊豆派(当時)の聖地として関東一円に大きな勢力を誇っていたと伝えられています。

後援・協力:熱海市・伊豆山神社・走場山般若院・熱海市立図書館・M0A美術館・伊豆山仲道生活協同組合・静岡県コミュニティづくり推進協議会・鎮海コミカレょっとわーく(順不同)。」

「宿の平」から下の参道、走り湯まで。

(説明板)

「道祖神(サイの神)

悪い病気や災難が都落内に入ることを部落の入口でさえぎっている神様だといわれています

東谷や近くにあったものを集めたのだそうです

岸谷の御嶽神社の所や浜の地蔵堂の所にもあります

手に持っているのは酒の器「ひし」だといわれている

天明五年とありますが一七八五年のことでニニ〇年も昔のことです」

<大黒様の石像> 熱海市伊豆山707 仲道公民館裏

白山社遥拝所に掲示されていた本宮社までの参拝路の案内図によると片道55分かかります。

往復すると2時間かかるので、本宮社へはぐるっと回って、クルマで行きました。

自動車学校のところを左折し七尾団地を左折、その先で右折し坂を上がると本宮社の裏に着きます。

登ってこなかった参道が、海へ向かって続いています。

相模湾が一望できます。初島が見えます。

伊豆山浜からここまで歩いてくるのは、しんどそう。いつかはチャレンジする気は少々あります。

熊はいないから、鈴は必要なく安心して歩けるでしょう。

(説明板)

「本宮社

御祭神:正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊、拷幡千千姫尊、瓊瓊杵尊

例祭日:八月二十三日

関八州総鎮護伊豆山神社は伊豆大権現とも走湯山権現とも呼ばれていました。仁徳天皇の時代に松葉仙人が神鏡を崇め、社を造り日金山に祀り、後に社はこの地に移され祀られてまいりました。

さらに承和三年(八三六年)に今の伊豆山神社の社を建造し移ったので、残った二番目の社が現在の本宮社のいわれです。伊豆大権現は江戸時代初期には陸上四里四方、海上見渡す限りといわれるほどの領地を持っておりました。

そして、ここ本宮社には広さ東西五間、南北三間半の拝殿、鳥居三ヶ所、付近に求聞持堂、東西三間南北二間の建物等がありました。

しかし泣戸時代後期の野火により全焼し、現在は石鳥居一基、拝殿が一棟建っているのみであります。」

般若院は伊豆山神社の別当だった寺院です。源頼朝が平家討伐の願かけをしたといいます。

明治の神仏分離によって、伊豆山神社内から現在地に移りました。

<【撤去】般若院 足湯>

※2021年の土石流災害後に足湯は撤去されました。

撤去跡には、土石流災害献花台が設置されています。

般若院寺務所入口にある足湯です。

般若院共同浴場が2005年4月に閉鎖、取り壊され、足湯となっています。

足ふきのタオルが無料で用意されています。

<源泉> 熱海市伊豆山375

「セーフティー温泉管理」が管理する源泉施設です。

法人(企業の研修所や保養所)に温泉を供給していると思われます。

※ 2021年7月3日午前10時半頃、逢初川沿いで、大量の土砂が斜面を海に向かって約2キロにわたり流れ落ち、

大規模な土石流が発生しました。被災された皆様にお見舞いを、亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。

国道135号に架けられた朱塗りの逢初橋は、明治13(1880)年に建設されたもの。

逢初橋のたもとには北条政子が建てたという逢初地蔵堂があります。

※逢初地蔵堂は土石流により半壊しましたが、令和4(2022)年7月に復旧しています。

国道135号にかかる逢初橋の手前の左の急な坂道に逢初地蔵堂(あいぞめじぞうどう)があります。

逢初地蔵堂は、源頼朝の長女大姫の延命祈願のために、政子が元暦元(1184)年に建立したと伝えられています。

(説明板)

「逢初地蔵尊由来記

抑々此の地蔵尊は承安の昔源頼朝の長女・大姫の延命祈願の為母の政子に依りて建立されたりと伝ふ。

東鑑によれば大姫の良夫志水冠者義高は元暦元年正月廿日父義仲が粟津にて戦没せられたる後自身の危険を恐れ四月二十一日の夜密に姫の御方に告知さる。

件の志水冠者は計略を廻らし今暁遁れ去り給ふ。此の間女房の姿を仮って姫君の御方の女房之を囲みて出ずとあり。

苦心して義高を逃したる後海野小太郎民を身替りとして人目を晦ませしも事露はれ堀藤次親家の軍兵義高を捜索せる時姫君周章々々肝を消し給ふとあり。

同廿六日に入間河原にて誅殺されしを聞かされ姫君之を漏れ聞かしめ給ひ哀歎の余り禄水を断たしめ給ふ理運と謂ふべし」とあり。廿七日に候へ共事巳に後、姫君御哀傷の余り巳に病体に沈み給ひ日を追ふて憔悴す」と記せり。その時母政子は大姫の悶々死に追づくを悲しみ経文を以て延命地蔵尊二体を作って治承四年の夏頼朝旗揚げの際母子して隠れたる所縁より走湯山常行堂の隅に壱体を奉祭して一山の衆徒をして法要を営ましめたり。

壱書に「姫君之を聞かせ給ひ悲しき者の為に本願を此の地蔵にかくべしと病床に坐して祈り給ふ」と見ゆ。星霜移り天正十八年兵火に罹り一山堂字焼亡に帰したなが百五十餘年の後たる享保十乙巳年九月二十四日般若院 澄法印其の煙滅を歎き旧趾に一宇を再建し衆生済度の忍辱の慈悲をたれたまいけるが明治初年現在の地蔵尊たるも年経ちければ有志相寄り寄進を募り堂宇を新にし尊像を補修す。

昭和十年九月廿七日落慶法要を厳修せり。今昔を通して変らぬものは人の情愛なり愈々念じて一門衆生の為延命の幸福を祈り給へ云爾。

昭和十二年九月 射山記

南山沙門 興尚謹書銘」

般若院足湯の前の消防団第4分団からの古道を下りていくと、太鼓橋(逢初橋)がありました。

2021年の土石流災害で、橋と説明板は喪失しました。

(説明板)

「逢初橋の由来

治承二年(一一七八年)の夏、北条政子は親の定めた山木判官兼隆との縁談を嫌い、婚礼の夜に頼朝を慕って宴席を抜き出し、ここ伊豆山に逃れ、足川の地に隠れました。

当時、伊豆山の蛭ヶ小島に流されていた源頼朝はその日伊豆山密厳院の院主で頼朝の師匠であった阿闍梨覚淵の坊にいましたが、知らせを受けて頼朝と政子が劇的な対面をしたのが逢初橋と言われています。

一般的には、伊豆山温泉入り口の国道一三五号線に架かる朱色の橋が逢初橋となっていますが、本当の逢初橋はここ御岳社の森に架かっている橋であるといわれています。

伊豆山温泉観光協会」

国道135号沿、ホテル水葉亭所有地内です。

「北条政子・源頼朝ゆかりの地」碑があります。

国道反対側には馬頭観音がありました。

(説明板)

「秋戸郷(あきとのごう)

この地は、北条政子が平氏の手より隠れ逃れた場所で、秋戸郷と言われています。

治承四年(一一八○)八月ニ三日、源頼朝は石橋山合戦に挙兵しましたが、戦に敗れて阿波に逃れました。この間政子は、走湯山に身をひそめて頼朝の安否を気づかっていました。

九月ニ日、政子は、伊豆山権現の別当文陽房覚淵(かくえん)の計らいで密かに熱海の秋戸郷(阿伎戸郷とも書く)に移されました。

秋戸郷は足川を南の境とする走湯山の神域東南隅にあり、浜の方からしか入れないうえ、船着場も近く、神域を後ろ楯に覚淵の保護も行き届き、平氏方の捜査をくらませることができました。

その日のうちに土肥実平の子遠平が、頼朝が安房に逃れるまでの経過を知らされたが、頼朝が船に乗ってからの事は分からないので、その夜の秋戸郷には喜びも悲しみも出る道がなかったのでしょう。

この年の十月七日、頼朝は鎌倉に入り、秋戸郷をたった政子は、十ニ日、頼朝との再会を喜びあったと思われます。

「吾妻鏡」「熱海市史」ほかより 熱海伊豆山温泉 ホテル水葉亭所有地内」