【温泉】

〇 熱海温泉

・御汲湯

○ 家康の湯(足湯)

○ 福福の湯(手湯)

○ 頼朝の湯(足湯)

○ 湯前神社

・温泉の手水

・源実朝の歌碑

○ 大湯間欠泉

・オールコックの碑と愛犬トピーの墓

・市外通話発祥の地

○ 熱海七湯めぐり

○ 湯宿一番地(日帰り) 別頁

・紅葉山人の筆塚と句碑

・芭蕉句碑

【共同湯】

〇 山田湯

〇 清水町共同湯 閉館

〇 熱海駅前温泉浴場

「熱海温泉」の開湯は奈良時代の西暦749年とされています。

海底から湧出する温泉で魚介類が生息できず漁もできない熱海だったため、

万巻上人が海中の源泉を山の中腹に移して、湯前神社をつくったとされています。

徳川家康は、熱海を幕府の直轄領としたことで逗留が自由になり、江戸から近い熱海には多くの大名や旗本が湯治に訪れ、

参勤交代の折にも、多くの大名が熱海に訪れました。

徳川家康は熱海の温泉がお気に入りだったことで有名です。三代将軍家光は熱海での湯治のため熱海御殿を造営しました。

四代将軍家綱の時代から、江戸城まで熱海の温泉を運ぶ「御汲湯」が始まりました。

明治時代には、尾崎紅葉「金色夜叉」に熱海温泉が登場したことで有名となりました。

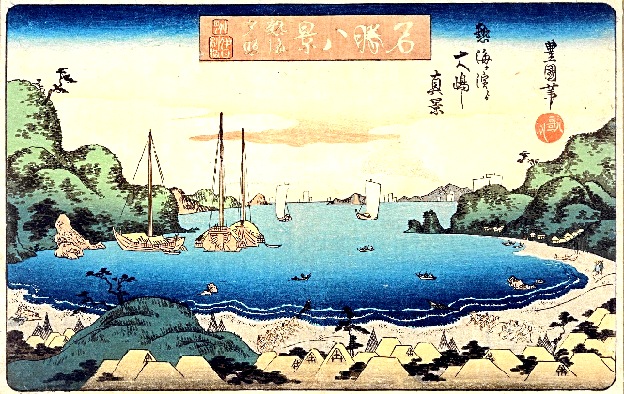

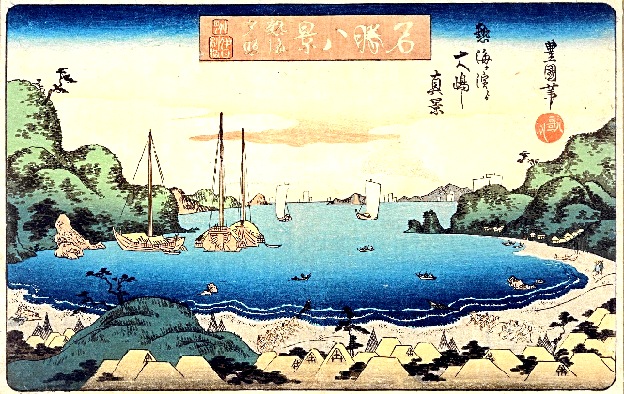

「名勝八景 熱海夕照」(豊国)

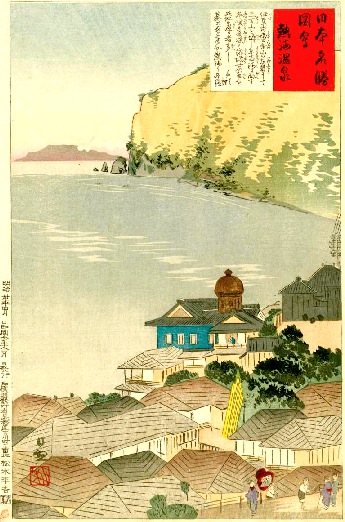

「日本名勝図会 熱海温泉」(小林清親)

紋付、袴を着用し、マスクをした湯戸の主人たちが、御汲上げ用の湯枠から、

長柄杓で大湯の温泉を真新しい檜の湯樽に汲んでいます。

マスクをして衛生に留意していたのですね。

(参考)「八代将軍吉宗公御汲上げの湯枠」

草津温泉の湯畑に、「八代将軍吉宗公御汲上げの湯枠」が現存しています。

人足が封印された御汲湯を運んでいますが、護衛の武士も一緒に走っています。

「熱海よいとこ 日の丸立てて 御本丸へとお湯がゆく」と唄われました。

八代将軍吉宗の時にはほぼ3日の割合で高速の押送船で江戸城に運ばれました。

<「御汲湯」の作法>

4代将軍徳川家綱は、御汲湯の作法を設けて熱海から江戸城まで御汲唯を運ばせました。

<押送船による輸送>

八代将軍吉宗の頃には、カツオの運搬のため開発された多人数の手漕ぎの高速船である押送船による網代からの海上輸送となりました。

江戸周辺で漁獲された鮮魚は、押送船で江戸市中の河岸に運ばれましたが、押送船はその高速性から、カツオだけではなく、

熱海(大湯)の「御汲湯」も網代から江戸まで運びました。

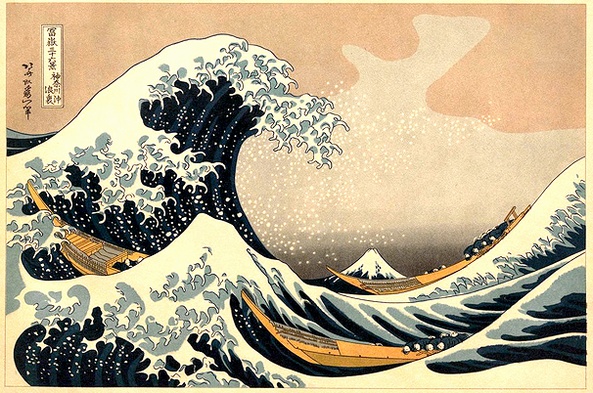

葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」に神奈川宿(横浜市神奈川区)沖に押送船が描かれています。

押送船が運んでいるのは「カツオ」ではなくて「御汲湯」の可能性もありますね。

「初鰹百足のような船に乗り」(狂歌)

「鎌倉を生きて出でけん初鰹」(松尾芭蕉)

「鎌倉の海より出し初松魚 みな武蔵野の原にこそ入れ」(大田南畝)

「江戸買物独案内 熱海庵」

江戸四日市川岸通にあった「櫻井甚五郎出店 熱海庵 豆州熱海温泉出張所」が掲載されています。

熱海温泉の効能が記され、温泉入り32文、1日入り150文、樽売5匁とあります。

将軍だけでなく、庶民も将軍ブランドの熱海温泉を楽しんでいました。

※四日市(現在の中央区日本橋1丁目の日本橋川の日本橋と江戸橋の間の右岸)については、こちらで記載しています。

「江戸切絵図」

江戸切絵図の「元四日市町」部分の抜粋です。

2014年12月20日にオープンした、熱海駅前にある足湯です。

駅前から温泉情緒が始まります。

74.2℃の源泉を加水して42℃で注がれています。

湯船からオーバーフローした湯は御影石の上に張られ「湯鏡」となっています。

家康の湯オリジナルタオルの自販機があります。

源泉名「熱海389号泉(熱海市田原本町145-17)

影響を与える事項「加水」

熱海駅前の平和通り商店街にある手湯です。

石造のモニュメントに温泉が流されています。

手湯の隣には「夢掛け地蔵」が祀られています。

源泉名「熱海93号」。影響を与える事項「なし」

近くに源泉施設がありました。

標柱があり、「源頼朝公源氏再興祈願成就之神社」「今宮神社縁起」が刻まれています。

(標柱)

「今宮神社縁起

源頼朝公伊豆に流寓の砌、伊東祐親の為、伊東より伊豆山に難をのがれんとして、多賀山を越える際、頻りに渇を覚え歩むことを得ず、然るに、経側に一軽井を得て之に渇を癒やした。これが所謂頼朝の一杯水である。然して其の麓に大楠木ありて神祠あり、之に額づき成功開運を祈願す。即ち今宮神社である。頼朝はそれより厚く当社を崇敬し社殿を造営す。

寛文十二年(一六七二)年五月 源直輝敬白」

<頼朝の湯(足湯)>

足湯「頼朝の湯」が2017年12月27日開設されています。

お湯を張るのはイベント時限定で、訪問時はお湯は張られていませんでした。

例大祭の時にはお湯を張るようです。

源泉名「熱海282号泉(今宮神社1号源泉)」泉温53.9℃ pH7.9 成分総計5.479g(平成21年6月24日)

影響を与える事項「加水、加温」

温泉利用許可平成30年3月29日。

足湯設置よりだいぶ前の分析書で、これまで神社の自家源泉を、周りの住宅やマンションに供給してきており、

その源泉を用いて足湯を設置したものです。

<社殿/稲荷社>

社前には大湯間歇泉があり、この神社の名称・起源もそれに由来しています。

<石鳥居・石燈籠>

(説明板)

「熱海市指定文化財 湯前神社 石鳥居・石燈籠

平成十八年十二月四日熱海市教育委員会指定(第建三号・第建四号)

<認定理由> 湯前神社石鳥居、石灯籠(境内中段左右二基)は、江戸時代に熱海温泉に湯治した大名が寄進した石造物で、熱海温泉の歴史を考える上で特に意義のある資料です。

熱海市内には、江戸時代に遡る石丁場がいたるところに存在し、産石業が盛んであったと考えられるが、伊豆東海岸で多く産出される安山岩を使用して作られた石鳥居、石燈籠は熱海市の産石業を考える上で貴重な資料です。

<由来> 石鳥居

安永九年(一七八〇)八月に第七代久留米藩主有馬頼ゆき公が来湯し、九月に御帰館する際、湯前権現(現湯前神社)に寄進されたものです。

鳥居の高さは三四五cm、横幅四一〇cm、柱の太さは一〇五cm(直径三五cm)で両柱の石をくり抜き造りあげた石の鳥居は、全国的にも稀な建造物です。

石燈籠

宝暦八年(一七五八)夏に第七代久留米藩主有馬頼ゆき公が熱海に来湯した際、湯前権現(現湯前神社)に寄進されたものです。

石灯籠の高さはニ〇五cm、横幅七五cm、柱の太さは一〇五cm(直径三五cm)

石鳥居・石燈籠とも関東大震災等多くの自然災害にも倒壊することなく今日に至っていますが石鳥居は、柱に捩れが生じたことから平成十五年五月に基礎部分の修復工事を行いました。

寄進の時期は、石鳥居・石燈籠の本体に刻印があります。

<有馬頼ゆき公> 正徳四年十一月二十四日〜天明三年十月二十三日(一七一四年〜一七八三年)

有馬頼ゆき公は、久留米に生まれ享保十四年に久留米藩第七代藩主となり、治世は十一代藩主中で最も長い五十五年間でした。(享年七十歳)

関流算学の大家として日本数学史上に特筆され、その功績により明治四十四年十一月十五日、明治天皇より従三位を追贈されました。

年藩(熱海関連)

宝暦八年(一七五八)四月二十八日 腰痛の為歩行困難、願い出て出豆州熱海へ御湯治

宝暦八年(一七五八)五月二十六日 御帰殿

明和元年(一七六四)八月八日 豆州熱海、宮ノ下御湯治のため御出駕

明和九年(一七七二)九月七日 御帰館

安永九年(一七八〇)八月八日 豆州熱海湯治御願済

安永九年(一七八〇)八月十六日 御出寫

安永九年(一七八〇)九月十八日 御帰館、熱海御湯治中熱海權現入常夜灯油代御寄附

平成二十年十月 湯前神社奉賛会」

<湯前神社由来記>

(掲示)

「湯前神社由来記

祭神 少彦名神

玄古大巳貴神、少彦名神の二柱我が秋津洲民が夭折することを憫み禁薬と温泉の術を制めたまいき(伊豆風土記)とある如く温泉の神として古代から尊崇されている。

例祭 二月十日、十月十日。

由緒 旧記に依れば「今から一千二百余年前(天平勝宝元年)神、小童に託して曰く、諸人此なる温泉に浴せば諸病悉く治癒せんと因って里人祠をたて少彦名神を祀る」とあり。

然れども往古熱海に温泉の湧出せし時には既に祀られしものと考えられる。永正十八年、寛文七年に再興している。平安朝の頃より徳川明治に至るまで公家、将軍、大名等を始め入浴者及び一般庶民の崇敬が厚い。

特殊神事 献湯祭。湯汲み道中。

毎年春秋二季節の例祭に当り神前に元湯の温泉を献湯して浴客の健康安全を祈り併せて江戸城へ当温泉を献上し往古を偲んで古式に則り「湯汲み道中」が行われ此の日は市中が賑わう。

撰文 雨宮治一 書 鈴木丹陽」

神社前には、走り湯と並び、熱海温泉本来の源泉とされる大湯が湧いていました。

右手にある手水鉢は温泉が溢れています。大湯は自噴枯渇のため、温泉は近隣からの引湯です。

「都より巽にあたり出湯あり名は吾妻路の熱海といふ」

(説明板)

「源実朝の歌碑について

建仁三年(一二○三)九月一五日、鎌倉三代将軍となった源実朝は、初代源頼朝によって始められた箱根権現と伊豆山(走湯)権現の「二所詣」を、最も真摯に受け継ぎました。

この歌は建保二年(一二一四)正月、実朝二十三歳、第四回目の二所詣のとき、箱根権現から三島社を経て伊豆山権現に向かう途中、熱海のこの地にさしかかり、海岸に湧出する温泉(大湯)を見て、崇め讃えて詠んだものと思われます。

天和元年(一六八一)に描かれた「豆州熱海絵図」にも湯前神社を示す絵図とともに実朝のこの歌が記されています。

案内板提供・湯前神社奉賀会」

<社殿>

江戸時代には、「御汲湯」として「大湯」が江戸城に運ばれていました。

<湯汲坂> 熱海市上宿町3と上宿町4の間

温泉通の角から湯前神社までの80mが湯汲坂です。

湯汲坂に大湯間歇泉があります。

(標識)

「湯汲坂 温泉通の角〜湯前神社 80m」

自噴枯渇のため、現在は近隣の来宮湯、青沼湯からの引き湯で自噴を再現しています。

栃木の川俣の間歇泉も人工ですしね。

(標柱)

「熱海市指定文化財

史跡 大湯間歇泉跡

昭和五十二年四月二十五日指定」

(説明板)

「大湯

古来からの間歇泉で世界でも有名な自噴泉でありました。「大湯」の噴出は昼夜6回で、湯と蒸気を交互に激しい勢いで噴出し、地面が揺れるようであったといいます。明治中ごろから次第に減少し末ごろには止まってしまいましたが、関東大震災のとき再び噴出しました。しかし、その後も噴出回数は減少しつづけ、昭和のはじめついに止まってしまいました。

昭和37年に人工的に噴出する間歇泉として整備され、市の文化財として保存し現在に至っています。」

昔の激しく噴出する大湯 「温泉の伊豆.第3号」(静岡県温泉組合聯合会 昭和5年)掲載

説明板は更新されていますが、更新前の写真です。

(説明板)

「オールコックの碑とトピーの墓

駐日初代英国公使サー・ラザフォード・オールコックは、1859年ギリス総領事として来日、翌年9月に富士登山を行った帰路、熱澤に立ち寄り約2週間滞在しました。彼は外国人として最初の富士登山を試み、熱海未訪についても「自分が最初の外国人である。」としてこの記念碑を建てました。・

また、本国から連れて来た愛犬トピー(スコッチ・テリア)が、噴湯に触れて大火傷を負い死んでしまった際に、里人は、人の死を悼むのと変わらない葬儀を行い丁重に弔いました。後に、江戸に戻ったオールコックは、「かわいそうなトピー」と刻まれた石を熱源に送り墓石としました。

当時、生麦事件や英国公使館襲撃事件などにより、日本人の印象が悪かったが、日本に有利な出来事としてオールコックは、この出来事を「日本人を敵視すべきではない。試に親切な国民である。」と本国へ報告しました。これにより、英国世論が親日に傾いたのです。

オールコックがロンドンに帰ってから著した「日本における3年間」、「大君の部」に、このことがよく描かれています。」

熱海は明治の頃、多くの政治家や政府高官が保養や会談のため来遊したので、東京との連絡が非常に多く、

そのため東京〜熱海間に電話回線が敷かれ明治22(1889)年1月1日に開通しました。これがわが国最初の市外通話です。

(碑文)

「市外電話創始の地

明治22年(1889年)1月1日 この場所にあった内務省のきゅうき館と東京木挽町の東京電信局との間にわが国で初めて公衆用の市外通話が行なわれました

これはアメリカのアレクサンダー・グラハム・ベルが電話機を発明してから13年後のことであります

昭和37年8月 日本電信電話公社」

(説明板)

「市外通話発祥の地 熱海

温泉と風光に恵まれ、冬暖かく、夏涼しい熱海は明治の頃、多くの政治家や政府高官が保養や会談のため来遊したので、東京との連絡が非常に多く、そのため東京?熱海間に電話回線が敷かれ明治22年1月1日に開通しました。

東京の電話交換業務が開始されたのが、それから2年後の明治23年12月でした。それまで熱海側は内務省きゅうき館(熱海電信局)、東京側は木挽町にあった東京電信局で通話料のほか呼出手数料をとって公衆電話の取扱いを開始したものです。これがわが国最初の市外通話です。

きゅうき館のあったのが、この場所でしたのでわが国市外通話発祥の地を記念して「市外電話創始の地」の碑を立てました。

このボックス公衆電話は、熱海市がこのように電話に大変ゆかりが深いので明治100年を記念してわが国最初のボックス公衆電話(明治33年東京の京橋のたもとに設置され、ボックスの型は六角形で白塗りでした)を模して復元したものを、今回改装したものです。

このボックス公衆電話は実物ですから、熱海を訪れた記念通話にご利用下さい。

昭和61年11月19日 熱海市・NTT熱海電報電話局」

大湯間欠泉を初めとする熱海七湯のそれぞれの説明は、

「熱海市温泉事業のあらまし」(熱海市発行)が現地説明板より詳しいので、そこから引用しました。

<風呂の湯・水の湯> 熱海市咲見町1 HP

【風呂の湯】

福島屋旅館(閉館・解体)の西側、昔の坂町高砂屋

大木円蔵の庭から湧き出ていました。

この湯は外傷によいと言われ、また、湯気の上騰が盛んで饅頭を蒸したり酒を温めたりして販売していました。

【水の湯】

「風呂の湯」の傍ら1.5メートルほど東のところに塩分のない温泉が湧き出ていました。

明治11年大内青巒の熱海史誌には、淡白無味常水を温めるもののごとし、故に「水の湯」と名付くと

記されています。

<野中の湯> 熱海市咲見町7 HP

熱海の中心 銀座通り交差点四つ角より北1.2km程にある山を野中山と称しましたが、

この麓、野中(現在の藤森稲荷一帯)から温泉が湧出していました。

この一帯は、泥の中に湯がブクブク噴いて、杖で突くと湧き出したと言われています。

また、この土は丹(赤色の土)のようで、壁を塗る高級な壁土として利用されていました。

江戸時代までは、この野中の湯はあまりに高温だったため、入浴には不向きとされていたようです。

現在では、咲見町中銀マンションの敷地に「野中湯蒸気温泉」として周辺を整備し、

湯けむりが立ち上がっています。

<佐治郎湯(目の湯)> 熱海市銀座町10 HP

自噴枯渇のため、現在は市営温泉の引き湯で自噴を再現しています。

昔の仲町、今の銀座町にあった医王寺の門前にあり、佐治郎という者の邸内にあったことから

『佐治郎の湯』と言われました。

この湯は、塩分が少なく真湯に近いことから、火傷や眼病によく効くと言われ、

別名『目の湯』とも言われています。

<河原湯> 熱海市銀座町12 HP

銀座通りを海に下がった銀座町の元『二見浴場』の辺りのお湯を『河原湯』と称しました。

この付近は東浜と言われ、道もなく石がごろごろした河原でありましたが、温泉が絶えず豊富に湧き出ていて、

熱海村の一般人(農民・漁師・近郷の人々)が自由に入浴できる唯一の温泉入浴場でした。

湯治客は『大湯』の源泉が主に使われ、他の源泉も限られた家のみが使用していたからです。

寛文6年(1666)、小田原城主 稲葉美濃守が村民のために浴室を設けて、

その屋根を瓦葺としたため『瓦湯』と称したという言い伝えもあります。

この湯は、人が入ると透明な湯が白く濁るほど塩分が強く、冷え性や神経痛のリウマチなどに

効能があるとされています。

<小沢の湯(平左衛門の湯)> 熱海市銀座町14 HP

昔の小沢町、熱海温泉通り日本たばこ産業の前を入った市営温泉旧野中動力室付近に所在の、

沢口弥左衛門、藤井文次郎、米倉三左衛門の庭の湯を『平左衛門の湯』と呼んでいましたが、

土地の人は小沢にあったので『小沢の湯』とも呼んでいました。

『清左衛門の湯』と同様に人が大きな声で呼べば大いに湧き、小さな声で呼べば小さく湧き出たと

言われています。

現在でも市営温泉としても利用されており、湯煙を上げ温泉の風情が感じられます。

ここはたまごを茹でることができます。

小沢の湯の隣に、説明板「名水 丹那湧水」があります。

(説明板)

「名水 丹那湧水

この水は、丹那トンネルから湧き出る清水を水源とした水道水です。

丹那トンネル掘削は、度重なる大湧水や崩壊事故により難航を極め、六十七名もの尊い人命の犠牲と、十六年の歳月をかけて完成しました。

丹那トンネルの開通は、京浜及び関西方面から多々の観光客が訪れるようになっただけでなく、慢性な水不足を解消し、熱海市発展の礎となりました。

丹那湧水は、昭和六十年五月二十七日 近代水道百選に選定されました。

熱海市の水道水源はこの「丹那湧水」と近代水道日選並びに、名水百選に選定された「柿田川湧水」で賄われており、どちらの水も基は天然のミネラルウォーターです。

このため、大変良質で美味しい水と皆様から喜ばれております。」

<清左衛門の湯> 熱海市東海岸町1 HP

東海岸町、今の古屋旅館の路傍にあり、菊岡占涼の熱海誌によると、

「浜町の北裏天神社の後にあり」と記載されており、昔、農民の清左衛門という者が馬を走らせて、

この湯壺に落ちて焼け死んだので、その名がついたと言われています。

明治までは、昼夜常に湧き出て絶える事がなく、人が大きな声で呼べば大いに湧き、

小さな声で呼べば小さく湧き出たと言われていました。

現在は整備され、湯煙を上げ温泉の風情が感じられます。

(説明板)

「温泉コア

円柱形の石は温泉井堀削時、地下200m〜300mで出土したものです。

現在の工法では取り出せず非常に貴重なものです。

提供中山ボーリング

iEYASU築城石

江戸城築城石として熱海市下多賀より出土したものです。同地区は広島城主(福島正則)・佐賀城主(鍋島勝茂)が担当し、江戸城に運ばれました。石を割るためのくさびの形が現在でもはっきりと残っています。

TAGA陶房登月士

熱海温泉組合 古屋旅館」

【その他】

熱海七湯のほか、あちこちに源泉があります。

<熱海43号泉(青沼湯) 野村湯> 熱海市上宿町4-91

<河原湯貯湯槽> 熱海市銀座町11(湧出地は銀座町12)

<渚湯動力室> 熱海市渚町2

山田湯は、入浴料300円の昔ながらの銭湯(民間の共同湯)で、かけ流しの温泉です。

当初は裏庭で掘り当てた自家源泉を使用していましたが塩分濃度が高く管理が大変なため、

熱海市の共同源泉に切り換えたようです。

みのる亭(2016年4月26日熱海市海光町へ移転)の横を入っていくと、ちょっとした広場の駐車場に出ます。

山田湯の駐車場は2台分確保されています。

建物の2階が山田さんのご自宅で、1階が浴室です。

掲示されている入浴者注意事項は昭和39年1月のもので、よくこんなに長く掲示できているものだと感心します。

タイル絵は富士山と水車小屋です。

山田湯の横には、土神大神の社があります。

源頼朝が乗っていた馬の足を洗ったとされる石桶が置かれています(未確認)。

※2020年3月25日閉館しました。

利用券は、小川商店にて販売。

小川商店は日曜休みのため、店が閉まっている時は、

料金箱に利用券に必要事項を記入し、500円を添えていれます。

源泉名「混合泉(熱海19号、20号、218号、220号ほか全23源泉)

:市街地8号貯湯槽 熱海市中央町866‐1」

ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉)

成分総計5.558g (平成23年1月17日)

良いですね〜。

熱海駅の近くで、いつでも行けるかと思うと未湯。

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

当面の間、休業とさせていただきます

熱海温泉 白馬荘」

HPが消失したので、閉館したのかと思っていましたが、コロナで休業との掲示、閉館はしていなかったのですね。

粋でしゃれたおかみが1人で切り盛りされ、2015年宿泊時、御年87歳だったので、今は92歳でしょう。

館内、照明が点いていたので、生活されている様子で、お元気なようで安心しました。

以下は営業していた時の記録です。

加水なし、加温なし、循環ろ過なし、塩素消毒なしのかけ流しでした。

2022年12月に閉館、取り壊しのようです。

以下は、営業していた時の記録です。浴場は脱衣所から一段下がったところにあり、この雰囲気は好きでした。

日本一の早咲きで知られる「あたみ桜」の基準木が糸川遊歩道の糸川橋にあります。

「あたみ桜」は、明治4年(1871年)頃にイタリア人によって熱海にもたらされたと伝えられています。

「糸川あたみ桜 基準木 熱海市公園緑地課」

(説明板)

「あたみ桜

「あたみ桜」は、明治4年(1871年)頃イタリア人によって熱海にもたらされたと伝えられています。その後、先人たちの努力によって殖やされ、現在では市内各所に植栽されています。

「あたみ桜」の品種のルーツは、沖縄原産のカンヒザクラと、関西以西の暖地帯に自然分布するヤマザクラとの自然雑種であり、開花期は1月で沖縄のカンヒザクラと並んで日本で最も早く花が咲きます。また、ひとつの枝に早期に開花する花芽と後期に咲く花芽が形成されるため、開花期間が1ヶ月以上と長いのが特徴です。(一般的な桜の開花期間は1〜2週間)

市制40周年にあたる昭和52年4月には、「市の木」に制定れました。」

糸川橋から上流に向かうと桜橋(坪内逍遥歌碑あり)、ドラゴン橋があり、下流に行くと柳橋、他です。

色々とモニュメントがあります。

あたみ桜が咲き終わると、坂町の寺桜が咲きます。

(説明板)

「坂町の寺桜

明治十四年(一八八一年)、現在地(熱海市咲見町)に移るまで此処に医王寺がありました。

明治の初め頃に、寺の境内に植えられたうちの1本と言われています。

この桜は『大寒桜』という品種で樹齢およそ百三十年、熱海桜が終わるニ月中旬から染井吉野桜が始まる頃まで咲き続けます。

この桜は昭和十九年(一九四四年)の『本町大火』、昭和二十五年(一九五〇年)の『熱海大火』を生き抜きました。

坂町とは、当時この辺りの地名です。

管理者 熱海市観光施設課」

行列の人を見ては、中に入ったことはありませんでした。

コロナ対策でテーブルを間引いているにもかかわらず並んでいません!

突入しました、カツ丼もそそられましたが、カツカレー食べました。美味しいな〜。

テイクアウトも始めています。

以前 カツカレー食べようと思うも、行列で人多し。

<ネコの舌>

口に入れたときの舌ざわりが子猫の舌の感触に似ているところからこの変わった名前がついています。

<シャッター絵>

定休日/毎週木曜日・第一日曜日・第三水曜日

営業時間/9:30−18:00

シャッター絵を見てきました。

店の正面には、「渚湯動力室」があります。