令和6(2024)年12月28日をもって閉店しました。

JR大分駅前にある黒湯の温泉銭湯で、掛け流しの良い温泉でした。

以下は営業していた時の入湯記録です。

源泉名「あたみ温泉」。王子温泉と同じくモール系の良い湯です。

腐植質の記載はありませんが、炭酸水素イオン867.0mgの黒湯です。

カランが源泉ではないので、王子温泉に軍配をあげます。

駅近で利便性高いです。営業時間が短くなっていくのが少々気になります。

onken21さんのブログ(こちらの記載)によると、月光温泉クアハイムで使用している源泉名「月光温泉クアハイム」がぬるくなって、

「月光温泉公衆浴場」の源泉名「月光温泉 あさか野泉」を回すため、「月光温泉公衆浴場」が2024年12月27日をもって休業とのことです。

月光温泉公衆浴場の以前の入湯記録です。

源泉名「月光温泉 あさか野泉」

脱衣所の鏡の模様は崩れ、浴室のステンドグラス様の模様も崩れ昔はキレイだったろうなと思いますが、今はくたびれています。

湯口からドコドコ熱い湯投入。湯口近辺は湯煙モウモウ。

浴槽の縁全体からあふれ出す湯量は豊富、湯気も豊富。

湯温は熱め、長湯はできません、湯舟の上方は湯気だらけ。

桶をひっくり返して浮かべたら「スス〜」と滑っていきました、感動。

一面、オーバーフローでお湯浸しです。

カランも源泉が使用されています。

○月光温泉クアハイム 郡山市安積町笹川四角坦43-1

月光温泉クアハイムで使用していた源泉が使用されなくなったようです。

月光温泉大浴場よりも、ぬるすべの良い源泉でした。

以下は以前の入湯記録です。

月光温泉公衆浴場のほうがマニア受けしますが、クアハイムのほうもなかなかです。

1回入り(1時間)でも仮眠室や休憩所の利用が可能です(でも時間が。。)

<内湯>

内湯の浴槽は湯底で3連結です。湯口のある浴槽から左の浴槽へ湯底で連結、さらに左の浴槽に連結しています。

一番左の浴槽のみ、吸い込みがありました。

一番左の浴槽の横は打たせ湯で、他の浴槽とは連結していません。

打たせ湯の湯舟は、ぬるくてぬるぬるすべすべ。

月光温泉大浴場は熱いから、ぬるめは気持ち良いです。

<露天風呂>

露天風呂は住宅地の真裏。湯口からは2本のパイプから投入。

湯中からも投入(源泉か循環かは不明)。

源泉投入量が大量なので、オーバーフローもすごいです。

内湯のカランも温泉使用で、ヌルヌルします。

掲示されていた源泉名は「月光温泉クアハイム」

月光温泉公衆浴場は「月光温泉 あさか野泉」

閉館した温泉ラブホテル「ニュー月光」は「月光温泉」

全部湧出地が異なります。何本源泉もってるんだか?

温泉銭湯「あけぼの湯」は、令和6(2024)年12月18日をもって閉店です。

<「あけのぼ湯」と「乙女湯」>

あけぼの湯のホームページの記載内容を手短にまとめると、

慶長年間(1596-1615年)に舟問屋として船堀に開業、

栃木県の思川の川岸に河岸を築き乙女河岸と名付け、物資の集積場を設け、

ここを出先拠点とし屋号を乙女屋と名付けました。

安永2(1773)年銭湯も経営するようになりました。乙女屋の屋号はここからつけられています。

「あけぼの湯」は、現在19代目になります。

開店時吹きならした法螺貝が残っていて、HPに写真があります。

乙女湯は昭和28年売却しあけぼの湯を新設、昭和38年乙女湯を買収再建しています。

「あけぼの湯」は、井戸水を調べてもらったら、温泉だったパターンの銭湯でした。

【閉館】あけぼの湯 江戸川区船堀3-12-11 03-3680-5611

乙女湯温泉 江戸川区船堀7-3-13 03-3689-1854

源泉名「乙女湯温泉」腐植質25.0mg(H21.3.16分析)

鶴の湯より濃いです。温泉浴槽の他、水風呂も黒湯使用。

泉温計表示だと、温泉浴槽40℃、水風呂30℃。

○歴史のある銭湯

東京都内の江戸時代創業の温泉銭湯は、創業時の場所とは違いますが、「鶴の湯」だけとなりました。

・「あけぼの湯」(江戸川区船堀) 安永2(1773)年創業

開店時吹きならしたホラ貝が残っていて、HPに写真掲載あり。

栃木の乙女河岸が出先拠点だった。

※2024/12/18閉館しました。

・「鶴の湯」(江戸川区船堀) 江戸時代創業

ここも開店の合図のホラ貝が残っているとのこと。

・「金春湯」(中央区銀座) 文久3(1863)年創業

銀座のど真ん中、ビル中の銭湯。温泉ではありませんが何度か利用。

・「蛇骨湯」(台東区浅草) 江戸時代創業

※2019年5月末で廃業。カランも黒湯でした。

・「大黒湯」(足立区北千住) 昭和4年(1929)年の創業

キングオブ銭湯、創業は意外に新しく昭和初期。否温泉。

※2021年6月30日閉館しました。

※2024年11月30日、閉館しました。

山奥に相当金かけたであろう日帰り温泉施設です。

ローリー運搬ではなく、山の上にパイプで引き湯、すごいです。

源泉は金録源泉等の集中管理源泉を使用しています。

影響を与える事項は「季節により一部加水、加温、循環、塩素。24時間源泉供給」

湯口には2本のパイプがありますが、1本のみ使用で、加水はなかったです。

すいています。露天風呂はありませんがのんびりできます。

塩素臭も感じることができるかどうかで、湯口に見合ったオーバーフローがあります。

駐車場は車が0台だったのに、休憩室は高齢者の方々が休憩中でした。

どうやって来てるのでしょう?

※「ゆるり奥日光with DOGS」が2025年4月29日にオープンしました。

令和6(2024)年11月25日をもって閉館です。

HPのお知らせ(こちら)によると「施設および設備の老朽化に伴い運営が困難となった為、令和6年11月25日をもちましてホテルとしての営業を終了させていただきました。」とのことです。

以下は営業していた時の記録です。

日光湯元で代々湯守を務めてきた歴史ある旅館ながら窮境に陥り、産業再生機構の支援により再生した旅館です。

平成2年10月に総工費15億円をかけて本館が建てられました。

本館、愛山荘、ガーデンハウスの3館体制で運営されていました。

本館に「瑠璃風呂」「緞子の湯」、愛山荘に「薬師の湯」、ガーデンハウスに内湯とありました。

その後、外資系の経営となっていました。

本館の中庭にあった混浴露天風呂「滝の湯」は、「緞子の湯」が設置され、取り壊されました。

【瑠璃の湯(内湯)】

「瑠璃の湯」「緞子の湯」は、本館フロント近くにあります。

「瑠璃風呂の由来(昭和54年8月)

当、日光湯元温泉は、今より千二百年前の延暦七年に、勝道上人が二荒山登頂日光開山の時に発見したと伝えられる。その時、温泉の湧く背後の山を温泉ケ岳(ユゼンガダケ)と名付け 頂上に薬師瑠璃光如来を祠り、温泉を薬師湯又は瑠璃湯と命名されました。後年、当館の先祖は湯守(ユモリ)として此の地に住み、代々その業を継いで現在に至りました。・・・」

浴室に一歩足を入れると、壁一面はひのきの板となっていて、檜のいい匂いが香ってきます。

大きい浴槽と小さい浴槽が、コの字型の浴槽。

瑠璃の湯は薬師の湯より湯船が小さく、鮮度良く感じます。

【緞子の湯(露天風呂)】

新しく設けられた露天風呂。瑠璃の湯にかかる板から露天に出ます。

硫黄の析出に足跡をつけてみました。景観は望めない露天の景色です。

【薬師の湯】

薬師の湯は三角形の内風呂です。

三角形の湯船の横には、水風呂とまではいかないですが冷ための硫黄泉の小さな浴槽があります。

隣の三角形の湯船と湯中で小さな丸穴で繋がっています。

湯口の湯は無色透明で、洗面器に溜めると透明な新鮮な湯です。

浴槽全体からオーバーフローしていきます。

掃除がよくされてるので硫黄の堆積はほとんどないです。

【釜屋ガーデンハウス】

小さな内湯。極上の湯でした。

入湯時は「釜屋1、2号・共同源泉・奥日光開発3号混合泉」を使用していましたが、

現在は、「奥日光開発3、4、7号森林管理署源泉混合泉」と思います。

切湯は2024年11月14日をもって閉館です。

以下は営業していた時です。

源泉名「波来湯分湯槽」

※2024年10月31日閉館しました。

<国登録文化財 岩下温泉旅館旧館>

明治8(1875)年頃建築、昭和17(1942)年頃増築の旧館は、国有形文化財として登録されています(2016年2月)。

文化庁解説文

「奥に東西棟の温泉棟、これと直交した前方に玄関棟があり、ほぼ南面して建つ。

明治八年頃の温泉棟は二階建で、一部地階に源泉浴場がある。

増築の玄関棟も二階建で、二階に瀟洒な座敷を設ける。

伝統的な和風建築で、温泉地の歴史的景観に欠かせない存在。」

廊下進んで左手に男女別内湯、右手が半地下の霊湯。

<源泉>

源泉名「岩下温泉旅館」(自然湧出)単純温泉(低張性弱アルカリ性低温泉)

山梨最古の温泉と言われています。

<男女別内湯>

奥に加温湯船と手前に源泉の冷たい湯船の2つ。

<半地下の霊湯(れいとう)>

半地下の源泉風呂に仕切りができており(2013年9月)

以下は、2010年の混浴だった時の記録です。

右に「温泉の由来」、左に「霊湯(れいとう)」説明板、浴槽奥に「湯権現」の祠。

「温泉の由来

当温泉は、古来より著名の霊湯として奉られ、その発見の年代も詳かではないが、温泉の西隣に祀ってある走湯神社は湯權現様とも言う少名彦命を祀ってあり、延喜武内社である金桜神社の縁起によると、人皇第十三代成務天皇の御宇の頃に存在した事になるから、今より千七百余年の昔であり県下最古の温泉である。

この辺は山梨郡名の起こった所であり、此の湯には、太古より入浴したものと思われる。」

「霊湯

古来より万病にきく不思議なききめのある湯として、近隣の人々の湯治場で親しまれ、信玄公の隠し湯とも伝えられ、大古のロマンを秘めた元湯です。左の奥に祀ってある祠は、湯権現様です。」

<走湯神社> 山梨市上岩下1494

温泉の由来に記載されている、隣にあるのが走湯(そうとう)神社です。(はしりゆではないのですね)

式内社である金桜神社の縁起によると1700余年の昔、人皇十三代成務天皇の御世の創建と伝えられています。

神社の前を西平等川が流れ、神社の為だけに神橋が架けられています。

※2024年9月30日に閉館しました。

日帰り入浴は、2013年11月末をもって終了しており、日帰り可だった時の記録です。

青梅マラソンの30Kmの折り返し地点にある旅館です。

俳優の松田優作が家族を連れて、あるいは撮影前に一人で泊るなど、水香園を定宿としていました。

1995年11月には、皇太子ご夫妻がご宿泊されています。

源泉名「松乃温泉」 単純硫黄冷鉱泉

「加温、循環ろ過、塩素」オーバーフローなし。

源泉蛇口があります。

源泉蛇口の源泉は硫黄臭の肌がぬるすべでヒットです。pH10。

冷たいので、湯舟の湯を足して何度か頭からかぶりました。

内湯のみですが、窓からの景色が見る位置によって変化し、

なかなか良い光景です。

※2024年8月1日、休業となりました。

年季の入った日帰りのみの施設です。

看板「小田原温泉」の小の文字が小さいので、「田原温泉」に見えます。

玄関は、引き戸かと思ったら、自動で開いたのでちょっと驚き。

初めてですかと聞かれ、初めてと答えたのに、あまり説明がなかったので、

帰りにゆっくりとお話を聞きました。

浴室に行く途中の右手には、昔ながらの洗面所です。

浴室の前でスリッパを脱ぎます。

浴室前のスリッパの数で混雑度がわかります。

浴室に入ると、ドライヤーはありませんが、家庭用洗面台にコンセントがあります。

持ち込みドライヤーの電気代使用料は100円です。

浴室内に固形石鹸しかないので、みなさん、シャンプー類は持ってきていますが、ドライヤー持ってきている人はいませんね。

源泉名「小田原温泉 源泉名; 」(源泉名は、空白です。)

台帳番号 小田原第4号。泉温25.4℃。

pH8.4 成分総計0.367g/kg。単純温泉。

加熱源泉を常時投入の完全放流、加水なし、循環ろ過なし、塩素なし。

湯の鮮度が良好に保たれています。

加熱源泉は、ライオン湯口ではなく、隣のパイプから勢いよく投入されています。

ライオンの上にコップがあり、飲泉可。カランの湯も源泉なので、こっちを飲みました。

比較的ぬるめで、ゆっくりと湯につかれます。

洗い場の蛇口の源泉は、浴槽の湯口と連動しているようで、カラン使っている人多いと湯口の湯量が減ります。

燃料費を考えると、大変だなあと思います。

女将さんによると、客が来ても来なくても燃料費はかかるので、

客が少ないと赤字で、経営に苦労するとのことです。

靴の中に、おせんべいが入っていました。

女将さんからのサービスのお菓子で、いつもあるわけではなく、

お菓子があるときだけのサービスとのことでした。

話好きな女将さんの話は聞いていて飽きないです。

※2024年7月31日、閉館しました。

以下は営業していた時の記録です。

2013/9/1open(富士見温泉跡)。道志川温泉紅椿の湯は同じ経営です(こちらは閉館しません)。

源泉名「湯村温泉紅椿の湯」ナトリウム・カルシウム-塩化物泉

泉温44.2℃ 湧出量185L。平成23年4月分析。

影響を与える事項の掲示見あたらず(加温・循環あり)

かけ湯と、露天にある岩風呂(水風呂)が、完全かけ流しでしょう。

施設裏手に貯湯タンクがあります。2階に貸切風呂があります。

岩風呂をメインにまったりしました。

内湯は、かけ湯、高温浴・中温浴、サウナ・水風呂があります。

内湯の高温風呂と中温風呂、露天風呂に源泉かけ流しのプレートが掲げられており、

オーバーフローしていますが、浴槽内は循環も併用しています。

露天は、富士山が竹垣越しに見える露天風呂、岩風呂(水風呂)があります。

「無期限休館のお知らせ」がHPに掲載されています(消失しました)。

「2024年7月7日(日)〜無期限

宿泊、日帰りとも無期限の休館とさせていただきます。」

塩原温泉の牽引車だった社長さん、温泉セミナーでは社長の講義を受けました。ゆっくりとご静養ください。

※利根川温泉ブログによると

「2024/7/21の11時に湯荘白樺ご主人の杉山岳人様がお亡くなりになられたとのことです。

心よりお悔やみ、ご冥福をお祈ります。」

同じく、心よりお悔やみ、ご冥福をお祈りします。

以下は以前の入湯記録です。

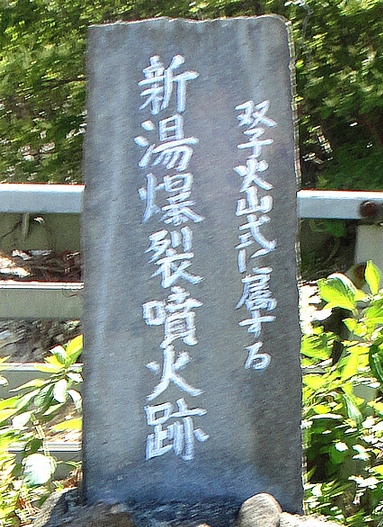

爆裂火口に一番近い宿が、「湯荘白樺」です。

新湯爆裂噴火跡には、庚申塔が2基建てられています。近寄れないので、カメラで近寄る(便利だな)。

湯荘白樺の内湯から窓の外を見ると、爆裂火口の噴気が見えます。

電化製品の寿命も短いことと思います。

浴槽と洗い場の張替が終わったばかりの時に入湯。

最初の1枚目は張替前、次が張替後で、木の香りが、とても心地よい。

露天風呂

反省:

温泉ふるまいで旭の湯に、がりつうさんと入浴した際に、旅館のご主人2名もご入浴。

湯荘白樺の社長さんいわく、お風呂もっていない会員しか入れないから旅館のオーナーでもこういう機会でないと入れないんだよねとのことでした。

大女将さんに、社長と旭の湯で会ったと申し上げると、

「あら?、お風呂入っていたの?祭りの仕事していたんじゃなかったの?」

余計なことを言ってしまいました。(2012年)

※湯荘白樺のご主人とは、温泉ふるまいで共同湯「旭の湯」でご一緒したり、塩原温泉まちめぐりツアー初日に参加した時に案内人として案内を受けたり、

「温泉ソムリエの温泉セミナー」では講師として講義を受けました。

塩原温泉まちめぐりツアーの案内人として活躍する在りし日のご主人を偲び、心よりご冥福をお祈りします。

塩原元湯での湯汲み式に参列するご主人(一番左後ろ姿)

銭湯「草津湯」は、2024年6月29日に閉館、今後取り壊し予定です。

Googleに草津湯による説明が記載されています。

「高齢に伴う体力の限界により、2024年6月いっぱいをもって、銭湯の営業を終了することにいたしました。残り1ヶ月程度となりましたが、頑張って営業を続ける予定です。長い間、ご愛顧いただき、ありがとうございました。※廃業後は、建物を取り壊し、土地を地主へ返却する予定です。」

水戸街道から路地に入ると、立派な宮造りの銭湯「草津湯」があり、火曜〜土曜日の15:50-17:00しか営業していない銭湯でした。

魚米に刺身を買いに行く時に草津湯の前を通っていましたが、営業時間が1時間の銭湯のため、入湯する機会を逸しました。

はす向かいに風情のある駄菓子屋「高橋商店」がありましたが、2020年に閉店しています。

東に進むとレトロな魚屋「魚米」があります。

※Googleの検索表示で「閉業」が消えました。再開したのでしょうかね。

再度「閉業」表示となりました。閉店です。

Googleの検索表示で「閉業」と表示されました。

ストリートビューを見ると、2023年6月撮影とあり、店の看板が撤去されています。

また、すっぽん養殖場に書かれていた「すっぽん料理」の文字も消されています。

とちぎテレビの2023年9月2日の放映で夏バテ解消グルメとして「すっぽんン料理河童」が紹介されているので、閉店は2023年中ですかね。

以下は営業していた時の入湯記録です。

【すっぽん料理 河童】(2012年2月入湯)

<入浴>

農作業していたご主人に、横着して、車の中から入浴を尋ねると「どうぞ〜」。

すっぽん食べないで風呂だけですがと再確認も「どうぞ〜」。

ご主人に入浴料250円を支払い「開いているのでどうぞ〜」で湯小屋へ。

浴室は2つで、男女別はありません。左は先客あり、右の浴室に入りました。

「河童の湯」はザコザコと切れ目からお湯が流れていき、ここは鮮度抜群で極上です。

脱衣所に「畑カッパ・上塩9源泉」の分析書が掲示されています。

分析書の申請者は塩原町長で、源泉は那須塩原市が賃借により使用・管理しています。

源泉湧出地は食事処の入口脇で、湯舟へは至近距離ですが、

湯舟に直接利用されのではなく、集中管理源泉へ供給され、

戻ってきた「畑カッパ源泉、宮の島源泉、金録源泉の混合泉」を使用しています。

集中管理の混合泉の分析書は見たことがなく、分析書掲示する時は、

3つのうちのどれかの分析書を掲げることになるものと思います。

金録源泉の分析書を掲げる華の湯や湯遊センターと同じ源泉ですが、

ここの湯使いはすこぶる極上です。

<雑談>

食事処におられた女将さんに礼を述べ、雑談。

入浴は食事された方が優先ですかと聞いたところ、そんなことはないですとのこと。

250円で素晴らしい温泉に入れるのを多くの人が知ると混んで大変ですねと言うと

そんなことはないです、すいていますとのことで、河童のパンフレットを頂きました。

源泉について確認すると、よくご存知ですね、そうなんですよ、

源泉持っている3人に塩原町からお願いがあって。

そこに見える青い小屋がカッパ源泉なんですよと教えていただきました。

店の玄関の近くで湧出とは盲点で、教えてもらわなければ道具小屋と思っていました。

カッパ源泉への思いを感じました。

福渡の玉屋は町のためにとスケート場として土地を提供したと聞きましたし、

塩原温泉の方々は、町のためにとの意識が強いのを感じます。

すっぽんを食べなくても入浴はできますが(ご主人と女将さんに確認)、

小さな風呂なので、人が多いと入浴は物理的に無理です。

車の駐車具合を見て、空いていれば、入浴のみでも受けてもらえるでしょう。

塩原の食事処で温泉に入れるのは、いけなみ閉店、鹿角閉店で、河童だけとなりました。

<感想>

河童は、ぬるめのザコザコ掛け流しが、地民・地民外の区別なく250円だなんて、

経営者の懐の深さに感心します。

上塩原の「たちばな家」で入浴した時には、

見たいなら鍵貸しますよと、宿の裏手「引久保百観音堂」の鍵を貸していただき感激しました。

上塩原は、平貞能と妙雲禅尼の平家一行が妙雲寺の場所へ移る前に潜んでいたところ。

また、源氏の伝説もあります。

大昔からの、住民の方々の懐の深い対応が根付いているように思います。

○畑カッパ源泉ポンプ施設 那須塩原市上塩原256

【カッパ源泉湧出地】

那須町のHP中「那須いこいの家 営業休止期間の延長について(2024年4月30日)」によると、

源泉の濁りが発生していたため2023年11月29日から休館していましたが、

設備の調整・湯導管の清掃等を続けるも状況が改善されず、再開のための施設の大規模な改修の目途が立たないことから、

再開時期を未定として営業休止期間を延長とのことです。

令和6(2004)年8月30日をもって廃止となりました。

以下は以前の入湯記録です。

日帰り入浴は、那須町民外だと700円(町民500円)と少々お高くなります。

御用邸と同じ温泉「旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉」を使用しています。

湧出地は「那須町御用邸付属地内ほか」です。

泉温38.0度とぬるいので、高温の「山楽No.1〜15混合泉」をブレンドして温度調整しています。

「御用邸の源泉はぬるいので、山楽さんの高温の源泉をブレンドして

温度調整しているんですよ。かけ流しのいい湯なんでまたいらしてくださいね」とのことでした。

<那須御用邸と源泉>

那須御用邸で使用している温泉は、大丸温泉旅館の主力源泉でもある高温の「桜の湯」を引き、途中から「地蔵の湯」と「旭の湯」の管をつないで、

「旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉」を使用しています。

那須御用邸到達時には適温で、山楽の高温の源泉はブレンドはしていないようです。

那須御用邸の宮内庁職員宿舎の浴室は、東日本大震災時の被災者への開放で写真が出ていましたが、

ごく普通の家庭タイル風呂、質素な風呂に、え!?でした。

「旭温泉」 更地となりましたが、源泉は現役です。

「桜の湯」 大丸温泉旅館の主力源泉です。

「地蔵の湯」使用しているのは、那須御用邸と那須いこいの家だけでしょう。

大丸温泉旅館では御用邸でご使用の源泉と言っているのは、「桜の湯」を使用しているからだと思います。

山楽では使用源泉は御用邸と同じ泉質と言っています。

<地蔵の湯の源泉地>

源泉「地蔵の湯」は「那須御用邸」と「町営那須いこいの家」に引湯(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉)されています。

那須温泉史に記載の、地蔵の湯の由縁のお地蔵さまと源泉地を見に行きましたが、宮内庁の立入禁止の看板に阻まれました。

「地蔵の湯」温泉源は、宮内庁が管理しており、立入禁止でした。

那須御用邸の敷地の約半分が2008年に環境省に移管され、移管された敷地に三つの温泉源があり、宮内庁は今も温泉源を所管しています。

※老朽化により令和6(2024)年5月31日で閉館です。

以下は以前の入湯記録です。

源泉名「フカサワ温泉」完全かけ流し。

「自噴温泉のため温度調節が厳密ではありません。」の掲示。

分析書だと動力です。

湯口でプチプチはじけて泡泡すごすぎです。

カランも温泉を使用しているようです。

※2024年9月6日に、別会社で復活オープンです。

令和6(2024)年7月15日をもって閉館です。

HPに「閉館のお知らせ」があります。

以下は以前の記録です。

以前は、栃木の馬頭、南平台温泉からのローリー湯でしたが、

「株式会社リゾート花湯の森」に経営が変わって、天然温泉は使用せず。

炭酸泉等色々な風呂ができています。

令和6(2024)年5月31日をもって休業です。

下野新聞の記事によると、新型コロナウイルス禍以後の赤字を解消できず、主要設備の更新時期が迫っていたため、

運営する食品加工卸売業「KB食品」は土地・建物の売却を検討しているとあります。

買い手がつかなければ、閉館となるようです。

有料老人ホーム「ニューサンピア栃木悠久の森」となりました。

以下は以前の記録です。

源泉名「華ゆらり」アルカリ性単純温泉。

内湯にかけ流しの小さな檜風呂があります、ここだけ混みます(そのため画像なし)。

2024年3月31日に閉館しました。ホテル及び露天風呂は廃止です。

内湯は喜連川カントリー倶楽部の温泉として存続しています。

「2024年01月22日 重要なお知らせ

2024年3月31日をもってホテル・露天風呂・クラブバス等を廃止する運びとなりました。

これまでに皆さまから賜りました御支援、御芳情に心から感謝申し上げます。

なお、ゴルフ場につきましては引き続き営業を行ってまいりますので、これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。」

廃止となったホテルと露天風呂

存続となった内湯。

「鬼怒川公園岩風呂」は、老朽化のため、令和6(2024)年3月31日に閉館しました。

以下は営業していた時の記録です。

鬼怒川温泉を代表する日帰り温泉です。

鬼怒川・川治観光開発株式会社の指定管理です。

「週一回の清掃後、お湯はりを補うため、浴槽の3分の1程度加水しております」

某ホテルは7割加水なんで、まだましです。

令和6(2024)年1月16日に男女浴槽からレジオネラ属菌が検出され臨時休館となっていました。

老朽化のため臨時休館からそのまま令和6(2024)年3月31日をもって閉館となりました。

以下は営業していた時の記録です。

老人福祉センターですが、湯小屋は温泉情緒溢れるつくりです。

平成20年7月より、指定管理者導入&料金変更しています。

700円→300円。市内と周辺市町の利用者は69歳以上無料。

閉館したあさひ温泉は、入湯税150円加算されて600円でしたら、高齢者のみなさん当然こちらに来ますよね。

入浴は、10時から午後5時30分。

入浴開始待ちの無料入浴の方々が多く、入浴するには早めでないと、湯汚れが目立つでしょう。

10時半過ぎに行ったら、10時ジャスト入浴の高齢者の方々が次々にあがられ貸し切り状態になりました。

源泉名「古河温泉」 成分総計6.05g、塩味。

影響を与える事項「加温、循環ろ過、塩素」

きれいに透明なクリアな緑色の湯、湯口から源泉、側面循環。

温泉情緒ある湯小屋、窓の外は雑木林、味のある天井、湯は溢れており、

古河市内とは思えぬ、いかにも共同浴場といった雰囲気は良いです。

スポーツ施設に改修のため2024年3月31日に閉館です。

以下は以前の入湯記録です。

悠久の里の日帰り施設と同じ石背(いわせ)源泉を使用しています。

人が少なく常連さんしか来ないし、ここは穴場です。

一緒になった方から「ここは常連しか来ないけど見慣れない顔だね、どこから来たの?」

国道4号線沿いの温泉談議。

池田温泉病院は外来入浴できるそうだけど行ったことある?と聞かれたり(これはメモメモ)

福島弁でしゃべられるから、半分ぐらいしか理解できませんでした。

内湯は循環(攪拌)あり。露天風呂はかけ流し。

センターの職員さんによると、保健所が内湯は循環しないと許可しないとの指導があったそうです。

内湯、露天とも、源泉の蛇口があって、自分で調整できるのが良いです。

露天風呂に電柱があるのは圧巻です。

2024年1月31日をもって閉館です。「道の駅裏磐梯」は変わらず営業します。

お知らせ http://laviespa.com/

以下は以前の入湯記録です。

道の駅裏磐梯も運営しているラビスパグループ。

温泉と屋内プールがあるリゾート施設です。

源泉名「桜峠温泉」。

温泉入浴だけの場合も、リストバンドを渡されます。

温泉だけ目的にして行くと残念といったところ。

※2024年1月9日に休業、そのまま閉館となりました。

以下は以前の入湯記録です。

源泉名「鬼怒川大瀞温泉」

「湯帰りショートリゾート 自然浴 離れの湯 あけび」も同源泉を使用しています。