【湯畑源泉地】

TARO 湯滝の燈籠 草津に歩みし百人の碑 御汲上げの湯 湯けむり亭

【わたの湯源泉】

ルーバン山田

【白旗源泉】

白旗湯畑と頼朝宮 白旗の湯 ホテル一井 熱乃湯

【湯畑源泉/万代鉱源泉】

御座之湯

【万代鉱源泉地】

【湯畑源泉】

翁の湯 千代の湯 長寿の湯 白嶺の湯 千歳の湯

瑠璃の湯 関の湯 睦の湯 喜美の湯 巽の湯

【地蔵源泉】

地蔵の湯 足湯 目洗地蔵と地蔵源泉 地蔵堂 月洲屋

【万代鉱源泉】

恵の湯 躑躅の湯 長栄の湯 こぶしの湯 碧の湯

【西の河原源泉】

凪の湯 西の河原露天風呂 亀の井ホテル草津湯畑

【その他】

鷲乃湯跡地

草津温泉とハンセン病 別頁

重監房資料館

リーかあさま記念館

コンウォール・リー女史墓所

コンウォール・リー頌徳公園

松本留吉頌徳碑

岡本太郎氏デザインの湯畑です。

環境省より「かおり風景100選」に認定されています(平成13(2001)年11月12日)。

(プレート文)

「かおり風景100選

群馬県草津町 草津温泉「湯畑」の湯けむり

ここ草津温泉のシンボル湯畑、温泉からでる独特な」硫黄の湯けむりのにおい。

平成13年11月12日に環境省「かおり風景100選」の一つとして「湯畑」の湯けむりが認定されました。

草津町」

(標識)

「ここの標高は1,156m 草津温泉湯畑

平成改元記念 1989・12・18

草津温泉ライオンズクラブ」

湯畑は、1975年に岡本太郎氏のデザインにより現在の姿となりました。

「湯畑は爆発だ!」的な躍動感に納得です。

床の石板と湯畑の説明板ができています(2017年4月)。

絵文字は、岡本太郎デザインの草津の「草」の字です。

「徳川八代将軍御汲上之湯」碑が湯畑の中に移設され、その跡地に設置されています。

(説明石碑)

「草津の未来をえがく

大型レジャー時代はすでにひらかれている。現代の人間生活は単なる生産、勤労ばかりでは絶対に充たされない。レジャー産業や観光事業の、社会生活全体の中に占める重みは今後ますます拡大されてゆくだろう。そしてこれは、急速に展開してゆく世界的な現象なのである。

そのような社会の流れの上に立って「草津」を見かえすとき、ここに無限の可能性を見ることが出来る。東京から至近の距離にあるにもかかわらず、まだ荒らされていない雄大な自然。神秘的な白根山を頂き、スケールの大きな高原の変化に富んだ美しさ。快適な気候。そして湧出量の豊富な温泉の町・・・・・・。

健康のための保養地、また人間解放のレクリエーションの場として、疎外され乾いた現代人の心身をいきいきとよみがえらせる絶好の条件を備えている。

ただ草津の現状はそのよさを十分に生かしているとはいい難い。むしろ、出足が遅れ、時代の要請に適応しにくくなっていると言うべきだろう。とかく、古く栄えた町や行楽地ほど、昔の思い出、その固定観念また既存の施設が逆に悪条件となって、発展から取り残されがちになることは至るところに見る悲しい例だ。草津がそのような道をたどってはならない。

かつての草津が名湯として名を響かせたように、日本全体の新しいレクリエーションセンターとして大きく発展すべきだ。そのユニークな魅力が世界中の人々を惹きつけ、世界の草津として歌われるような、大きなヴィジョンを根底にして、辛抱強く、一歩一歩町づくりを進めるべきだ。この報告書がそれへの有効な踏み石となれば幸いである。 岡本太郎」

湯滝の上にあるのは、文政13(1830)年に伊勢太々講中によって寄進された石燈籠です。

湯滝の脇にあった不動堂の常夜燈でした。

<駒つなぎの杭>

馬の疲れをいやす為に湯畑周辺に「馬の湯」があり、

この湯に馬を入れる為、杭が多くつくられたものを再現したのが「駒つなぎの杭」です。

撤去されてなくなっています。

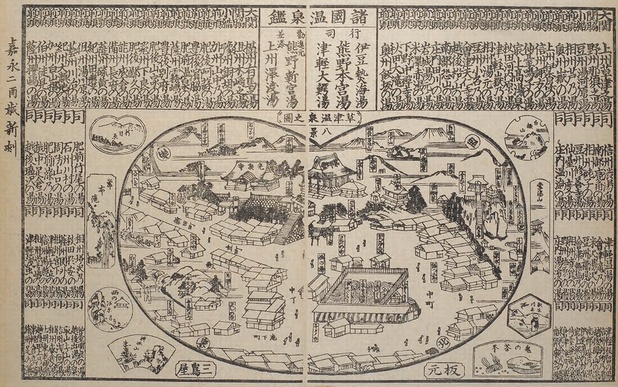

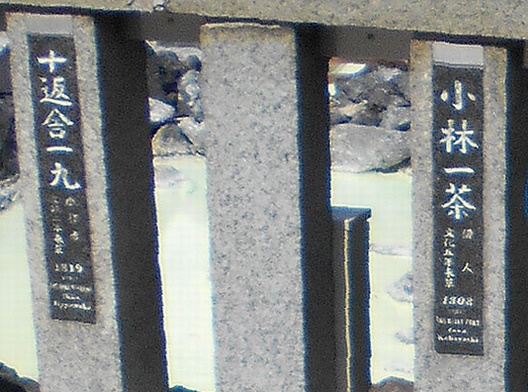

<草津に歩みし百人の碑>

草津を訪れた偉人・著名人の名が、湯畑の石柵に刻名されています。

草津観光協会の一覧はここにあります。草津町の公式サイトはこちら。

八代将軍吉宗と十代将軍家治は、草津の湯を樽詰めにして江戸城へ運ばせて入浴しました。

湯を汲んだ「八代将軍吉宗公御汲上げの湯枠」が現存しています。

湯畑の端に「八代将軍吉宗公御汲上之湯」の標柱があります。

(石板)

「御汲上げの湯枠

湯畑の源泉の中に、四角に組まれた木の枠が沈んでいる。この木枠の中の湯を「御汲上げの湯」と呼んでいる。八代将軍吉宗や十代将軍家治が、この湯枠の湯を樽詰めにして江戸城へ運ばせたことは有名である。慶長元年(一五九六)徳川家康が豊臣秀吉に勧められて、草津の湯を江戸城へ運ばせて入浴していたことも、近年、文献によって明らかになった。豊臣秀次や家康の正室朝日姫、また前田利家公なども草津温泉に入湯している。」

標柱「八代将軍吉宗公御汲上之湯」

※徳川八代将軍御汲上之湯碑は、2015年2月に、湯畑の中に移設されました。

共同湯「松の湯」跡にある「湯けむり亭」(足湯・手湯)です。

湯畑の真横だけにあって、源泉投入量が豪快です。

(説明板)

「湯けむり亭と松の湯

平成六年(一九九四)湯けむり亭」という四阿が建てられ、温泉が引き込まれました。亭内には、手や足を入れて、お湯を皮膚で感じていただけるように、湯だまりが設けられています。

このあたりには、天保年間(一八三〇年代)に建てられた「松の湯」という共同浴場があって、昭和二十九年(一九五四年)に取り壊されるまで、多くの入浴客で賑わっておりました。

なお「松の湯」の名の由来は「湯のいろみどりに見ゆる」からきたものと思われます。

また、草津節の一節には、次のような歌詞もあります。

主は白旗わしゃ熱の湯よ

千代の契りを松のお湯

平成八年六月 草津町」

<湯畑手湯2カ所>

白根山ベンチがおもしろい、湯釜にみたてた部分が手湯になっています。

<草津温泉湯路(とうじ)広場> 草津町大字草津107-1

2014年7月にオープン。

広場は御影石の乱張り、石積みは、みかほ石/榛名石。

「湯畑源泉閣桔梗亭」の脇に、わたの湯源泉があります。

草津温泉湯路広場が整備され駐車場がなくなり、綿の湯源泉が目につくようになりました。

現在は足湯が設置されています。

<湯小屋 綿の湯>

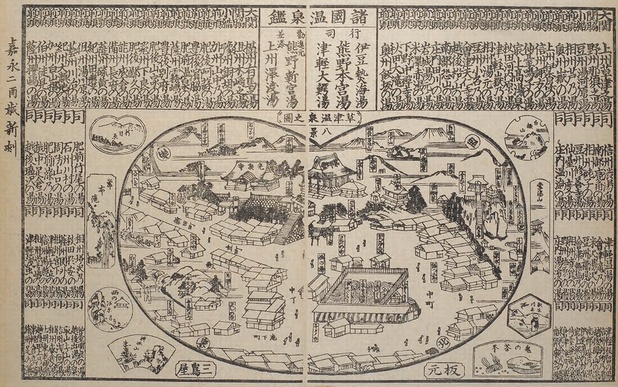

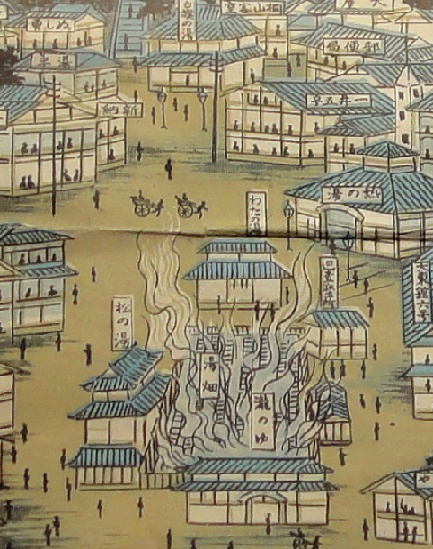

昔の絵図をみると、湯小屋「綿の湯」が湯畑の北にあります(今は存在せず)。

わたの湯源泉は源泉閣の地下より湧出(建物左手)。

体を真綿に包まれるような感覚で肌にやわらかい源泉と言われます。

<草津温泉配湯株式会社>(わたの湯配湯)

草津温泉配湯株式会社では「わたの湯」を別荘やペンション等へ配湯しています。

配湯会社は、源泉閣、草津白根別荘管理事務所、草津白根Mountain

View Lodgeを経営。

草津白根マウンテンビューロッジのHPは、「自社所有『わたの湯』」と記載しています。

草津カントリークラブもグループ会社です。

別会社の(株)草津温泉浴剤では、草津温泉ハップを製造・販売していました。

草津白根別荘管理事務所近くに「わたの湯」ポンプ場と貯湯槽があります。

「ペンションはぎわら」は、配湯会社の萩原オーナーの親族らしく、鮮度が良いようです。

わたの湯源泉を使用している宿等は、他には、「旅館するがや」、ホテル櫻井、草津ホテル別館「綿の湯」、

ルーバン山田、テルメテルメ、リュミエール草津館(マンション)、草津白根別荘の別荘やペンション、

共立メンテナンスが経営する湯宿「季の庭・木の葉」がわたの湯を使用しています。

万代鉱とわたの湯を混合してかけ流しているのかと思ったら違っていました。

帰りに、わたの湯は良いですねと感想と礼を述べると、色々お話して下さいました。

湯を張る時に、わたの湯だけでは湯量が少ないので(配湯会社からの配湯が少ない)、

万代鉱とわたの湯の両源泉で湯を張るそうです。

湯を張った後の、かけ流しは、わたの湯だけで充分なので、わたの湯だけ使用しているそうです。

地元の人間がこんなこと言っちゃダメなんだろうけど、万代鉱はピリピリきつすぎてよくない、酸度強いし。

お湯張り後は、わたの湯しか入れてないから、やわらかくて良かったでしょう?とのこと。良かったですよ。

影響を与える事項に、源泉供給量が少ない宿では、お湯張り時に加水していますとよく見ますが、

ここでは、「お湯張り時に源泉供給不足のため、万代鉱源泉を加えています、

その後はわたの湯源泉のかけ流しです」なんですね。

「源泉は湯畑の本格的な温泉です。」とHPに以前は記載がありました。

万代鉱はお湯張りの時に使用して、宿としては湯畑で湧出するもうひとつのわたの湯源泉を

かけ流しているとの感覚のようです。

なお、日帰り入浴は、現在は対応していません。

「旧湯小屋」

源泉湧出湯小屋ではきれいな湯が湧出しています。

湯畑の中に石造りの祠(頼朝宮)があります。

コインが多く投げ込まれ溶けています。

「新湯小屋」

(説明板)

「草津町指定文化財 白旗湯畑と頼朝宮

建久四年(一一九三年)鎌倉将軍頼朝公が浅間山六里ヶ原の巻狩の折、この草津まで騎馬を進め、あれはてた源泉地を改修し自ら入浴されたと伝へられる。以来この湯を御座の湯と呼び、その後いつの頃からか祠を建てて頼朝公を祀った。現在の頼朝宮は天明二年(一七八二年)八月に改築されたもので、草津温泉伝承(光泉寺蔵温泉奇効記)を今に伝え、草津温泉の入浴客の深い信仰をあつめてきた。

明治二十年、白旗の湯と改称されたが、旧源泉は、この湯畑に沈んでいる小さな湯枠の中と考えられる。草津温泉の開湯伝承、温泉信仰に連なる歴史的遺跡である。なお階段を登ったところに湯善堂がある。

草津町教育委員会 草津温泉観光協会」

湯畑にあるので、いつも激混です。2つの浴槽も人でいっぱいです。

明治30年に源氏の白旗に因んで「白旗の湯」と改称されていますが、

以前は、源頼朝の浅間山麓巻狩の際に発見し入浴したと伝えられ「御座の湯」と呼ばれていました。

入口には白旗が飾られています。

源頼朝は那須野巻狩では塩原古湯本でも入浴し「御所の湯」と呼ばれました(大出館に名が残っている)。

源頼朝は那須野巻狩では那須湯本でも入浴、今の「御所の湯」の由来と推測します。

塩原古町には、喜連川候(御所さま)が入浴された「御所の湯」(地区風呂)があります。

日光湯元には、喜連川候の先祖の古河公方春氏(御所さま)が入湯した「御所の湯」が残ります。

栃木は湯西川など平家の赤旗ですが、赤旗の湯は存在しません。

(掲示)

「白旗の湯由来

源頼朝が建久四年(一一九三)八月三日浅間山麓で巻狩をせし時たまたま此処に涌き出ずる温泉を発見し入浴したと傳えられる

当時は「御座の湯」と稱していたが明治三十年に源氏の白旗に因んで「白旗の湯」と改稱された 草津温泉史に依る」

白旗源泉を最も多く引き湯している宿が「ホテル一井」です。

物産店からの長い歴史があり、2代続けて草津町長を務めたことのある一井です。

湯畑前の洋菓子レストラン・月の井(月の井源泉を所有していたらしい元旅館)は姉妹店です。

<展望デッキ>

展望デッキからは、湯畑が一望できます。

<湯の花偽装>

過去には、原油から生産した硫黄に炭酸カルシウムを混ぜたものを

「源泉から採集された天然湯の花です。」と記載して販売し、

平成18年12月に他の3社とともに、公正取引委員会から排除命令を受けるという

情けない失態をしでかしています。湯の花偽装はよろしくないです。

ちなみに、草津温泉ハップは、白骨温泉の偽装に使われました。

天然の湯の花は、販売元が「群馬県草津町」で、業者ではなく草津町が販売元です。

「採取地 群馬県草津温泉湯畑」とも記載されています。

採取地の記載がなく、販売元が「○○物産」の製品は工業製品です。

以前、湯畑でパラソルの露店でおじさんが湯の花を売っていましたが、

湯畑で採れた天然の湯の花だと勘違いして皆さん工業製品を買っていたようです。

<若山牧水が泊まる>

大正11年10月18日、若山牧水が泊まっています。

「草津ではこの前一度泊つた事のある一井旅館といふへ入つた。私には二度目の事であつたが、

初めて此處へ來たK―君はこの前私が驚いたと同じくこの草津の湯に驚いた。

宿に入ると直ぐ、宿の前に在る時間湯から例の佗しい笛の音が鳴り出した。

それに續いて聞えて來る湯揉みの音、湯揉みの唄。(略)」みなかみ紀行より抜粋。

<内湯「石殿」>

ホテル一井での入湯記録です。内湯は予想外に大きい、カランは26個、こんなにいらない気がしますけれども。

白旗源泉をインド砂岩の壁から投入し、パイプでも投入しています。パイプからはプールみたいにドカドカ投入です。

影響を与える事項は、「お湯張り時に加水」です。内湯は広いのと、換気が良いので、湯気がまったくこもらないのは特筆ものです。

白旗源泉使用の内湯でのんびりしました。

なお、2021年8月1日にリニューアルされ、大浴場(内湯)には、温度別の浴槽が新設されています。

<泉と恵>

「泉と恵」を置いています。(「泉と恵」のHP)

草津温泉旅館協同組合と資生堂が共同開発した非売品のバスケアシリーズです。

シャンプーなどの残香が浴室内の「温泉らしい香り」を消し「温泉情緒に欠ける」との女将方の意見があり、

残香のないバスケアを開発したものです。

浴室入って、お茶の香りがすると残念に思うことも多々なので、こういうの良いかな。

なお、市川薫女将は、草津温泉の湯の華会初代会長、群馬女将の会副会長、草津温泉観光協会会長です。

<あひる>

家族経営の小さな宿だと「あひる」はよく見ますが、大型温泉旅館に置いてあるのを見たのは初めてでした。

<露天風呂「石庭」>

露天風呂は万代鉱源泉使用で力強く攻撃してくる湯です。

影響を与える事項は露天風呂は「加水」です。

草津名物「湯もみショー」を楽しめる観光スポットです。

2013年4月25日のオープンです。湯畑・万代源泉を使用しています。

「石之湯」「木之湯」の男女入替え制です。

浴室に入って、手前が万代鉱源泉、奥に湯畑源泉の浴槽が並びます。

撮影禁止の掲示があったので、浴室内画像はありません。

(説明板)

「湯源湯路街 歴史伝承 御座之湯

江戸、明治にかけて草津共同湯五湯のうちの一つとして存在していた「御座之湯」。源頼朝公が三原屋に狩りに来た際、腰をかけた(御座りになった)石がこの地にあった事から、この名前が付いたという説もあります。(以下略)」

<殺生自然遊歩道>

講談社草津山荘(閉館)の脇道に入ると、殺生自然遊歩道案内図と源泉中継小屋があります。

案内図に万代鉱源泉地が記されており、熊出没に注意し鈴を鳴らして目的地を目指します。

<水道施設>

水道施設が右手にあらわれます。

水道施設の前に、流量計のマンホールがあります。

草津町では昭和51年度より万代鉱源泉(約94.5℃)を水道水との熱交換により温度を下げています。

その際の約60℃の温水を家庭等に給湯しています。

町民屋内プールの前に熱交換器と、巨大な1000トン温水貯湯槽があります。

<屋内プール脇の熱交換器と温水貯湯槽>

万代鉱源泉の熱交換による温水貯湯タンクです。

1000トンとは、ばかでかいタンクで、仰天します。

<ガス抜き>

見晴らしが良く草津の街並が見えるところに着くと

木枠で囲まれたタンクに「危険立入禁止 草津町」の掲示、煙もうもう、ガス抜きでしょう。

硫黄臭ぷんぷん、あまり立ち止まらずさっさと進みます。

またガス抜きのあるタンクがあります。

<ガス抜き管>

さらに進むと右手にタンクからガス抜き管が突き出し噴煙あげています。さっさと進みます。

その先でも道の右手から所々湯気があがっています。

所々マンホールもありました。

<立入禁止ゲート>

林道が一直線のなだらかな登りになると、前方真正面にものすごい湯煙が現れます。

案内板から歩くこと20分ほどで(途中2カ所自然遊歩道への分岐あり)、

立入禁止ゲートと湯だめ池に到着です。

「危険!絶対に入らないで下さい 草津町」のゲートの先では、

噴煙がほぼ一直線に登っていきます。すごい勢いです。

<湯だめ池>

湯だめ池は湯気もうもう。パイプから透明な源泉がどかどか捨てられています。

池は窪地なので、硫化水素の危険を特に感じます。柵の外からみるだけで十分です。

<長居は危険>

硫化水素は濃度が高くなると臭わなくなるので、長居するのも危険なので、さっさと降りてきました。

ゲート先の源泉地は立入禁止区域で見ることはできませんが万代鉱の一端に触れて十分満足です。

中和施設は、強酸性の湯川を中和している国土交通省の施設です。

かつての吾妻川は強酸性のため、通称「死の川」と呼ばれていました。

その原因は、草津温泉や白根山周辺から流れ出る強酸性水で、湯川水系(湯川、谷沢川、大沢川)がその原因でした。

その酸性度は鉄釘を2週間で溶解する程の強さでした。

群馬県はこの問題を改善するため「吾妻川総合開発事業」を開始し、

昭和38(1963)年11月に草津中和工場が完成、翌1月から運転開始、昭和40(1965)年12月に品木ダムが完成しました。

草津中和工場で、湯川に「炭酸カルシウム」を投入して中和反応をさせます。

中和の時にできる中和生成物を下流の品木ダムで沈殿させます。品木ダムから流れ出た水は白砂川を経て吾妻川に流入します。

その後昭和61(1986)年に香草中和工場が増設され、矢沢川・大沢川に「炭酸カルシウム」を投入して中和反応をさせています。

中和工場及び品木ダムによる中和事業によって、吾妻川の強酸性の水質は改善されました。

吾妻川の酸性水問題で中断していた八ッ場ダム計画は、昭和43(1968)年に計画が再発表されました。

同年に品木ダムが群馬県から建設省に移管され、吾妻川の中和事業は八ッ場ダム建設のためのとの見方もありました。

(説明板)

「白い水の投入

この白い液体は、石灰の粉を水と混ぜ合わせたものです。

この川湯川は強い酸性(PH2.0〜2.2)を示し、コンクリートや鉄を溶かし農業用水や工業用水として使えず水中生物も住めません(魚が住めるPHは6.5〜8.5)

そこでこの工場では昼夜休むことなく、この酸性の川「湯川」に対して石灰による中和を行っています。ここで中和されたほぼ中性になった水は、川を下り発電、農業用水、工業用水などに利用されています。

建設省関東地方建設局品木ダム水質管理所」

草津中心街からちょっと離れていてのんびり。

人通り多い道に面しているので、空いている時少なし。

観光客向けの共同浴場です。

タイミングによっては、地民の方々で混んでいます。

地蔵の湯は観光客向け共同湯です。

白濁している時が多いかと思うと、透明な時もあり。

(説明板)

「目洗い地蔵

安政の頃 徳兵衛なる者眼病を患いし時地蔵菩薩夢枕に立ちこの場で目を洗えば治癒すべしとお告げありさしもの眼病忽ちに治癒す

人々これを聞きてこの湯を用い眼病を癒しその功徳をたたえ地蔵尊を建立す」

昔ながらの湯治宿の雰囲気が漂っている自炊の宿。日帰り入浴は不可。

地蔵源泉を使用しています。

〇ホテルニュー七星

※2019年11月30日閉館しました。

地蔵源泉の使用宿です。

※2019年改築され、木造で雰囲気が良くなりました。以下は改築前の記録です。

「白嶺(しらね)の湯」は、わかりにく場所で、何度か行っても、一発でたどりつけない。

混んでいる時があるかと思うと、貸切状態の時も。

人通り多い道に面していますが、意外にすいています。

通りは人多いものの、たいてい、小さな湯舟を独り占めできます。

小さいので定員3名の表記。湯は新鮮で透明。熱い。

浴室内、明るい。

味のある湯小屋です。電球も風流。

地民の方々でいつも混んでいます。

万代鉱源泉使用共同湯で、2番目に遠いので、激熱ではないので、入りやすいし、

遠いので、観光客来なくてすいていて良いです。

(建替前)

(建替後)

きれいな共同浴場です。

外で一休みできるのも良いですね。

国道292号を六合から来ると、最初の共同湯です。

草津中心街から離れた場所。のんびり。

地元が何年にもわたり草津町に懇願してできた18番目の共同湯です。

一番新しい19番目が碧乃湯なので、2番目に新しい。

湯小屋の周りは花が植えられていて、きれいに整備され、

大事にされているのがうかがえます。

近くに、コンウォール・リー女史の墓所があります。

2012年12月27日にオープンしました。

以前、保存していた草津町長のblogより以下引用します。

「昨年12月27日、草津町で19番目になる共同浴場「碧の湯」を

立町区グリーンハイツ地内に開設いたしました。

多くの住民からの要望を議会が議決を行い、それを受けて町が設置したものです。

このエリアには温泉の本管がなく、本管敷設工事を含めた新築は1億4000万円程かかる試算が出ました。

そこで裁判所の管轄下にあった旧・旅館あい京を取得し、浴場および集会場として開設したものです。

事業費は1850万円で収まりました。

開所式には大勢の区民の皆様にお集まり頂き式典が執り行われたことを大変喜ばしく思いました。」

饅頭屋の横の奥、饅頭をもらわずにはたどり着けない。

西の河原源泉使用の本家です。とにかくでかい、大池みたい。

夜行ったので、広大さがあまり実感できなかったです。

「旧ホテルおおるり」です。

2023年11月15日に「亀の井ホテル草津湯畑」となりました。

大浴場に西の河原源泉、露天風呂に湯畑源泉、桧の湯と岩風呂に万代鉱源泉を使用しています。

人気ある共同浴場です。湯が新鮮で熱いです。

煙突のある貯湯タンク。

ここから共同浴場「煮川の湯」と日帰り温泉施設「大滝乃湯」へと配湯されています。

外に手湯があります。

煮川源泉を使用しています。

一部万代鉱源泉を使用(大浴場の「打たせ湯」「かぶり湯」、合わせ湯の「打たせ」)。

<内湯/露天風呂>

広大な脱衣所から、浴室に入ると、扇形内湯(3本の打たせ湯)、サウナ、水風呂、掛け湯。

内湯から外にでると露天風呂。

<合わせ湯>

合わせ湯は男女混浴(女性専用時間帯設定)から、

2012年4月2日から女性専用「合わせ湯」ができています。

温度の違う(40℃〜46℃)5つの浴槽があります。

那須の鹿の湯を彷彿とさせますが、一番熱くても、鹿の湯ほどではありません。

時間湯発祥の鷲乃湯の跡地に、碑があります。

(碑)

「時間湯

鷲乃湯跡

昭和四十五年」

(碑文)

「草津節発症の地 鷲乃湯跡地

「鷲乃湯」の由来は、その昔、傷ついた鷲がこの湯により傷を治したという故事によって後世に伝えられています。「鷲乃湯」は江戸時代から廃止される昭和44年までこの場所にあり、草津温泉ならではの独自の入浴法「時間湯」の共同浴場として、盛んに利用され親しまれていた草津温泉を代表する最もふるい源泉浴場の一つでした。

[時間湯]

源泉の効能を保つために“湯揉み板”で温泉を揉み、指導者である「湯長」の導きにより入浴する草津温泉ならではの独自の入浴法。」

〇バスターミナル前足湯 草津町草津28

草津町が1,150万円かけて整備し、2010年12月24日オープンしました。

足湯は鷲乃湯をイメージしているようです。

「湯畑」源泉を使用しています。

他に町が整備した足湯は、湯畑前と地蔵の湯前があります。