〇 西山温泉 湯島の湯

〇 吊り橋

〇 湯島の湯付近の早川右岸側河床

〇 糸魚川-静岡構造線(国指定天然記念物)

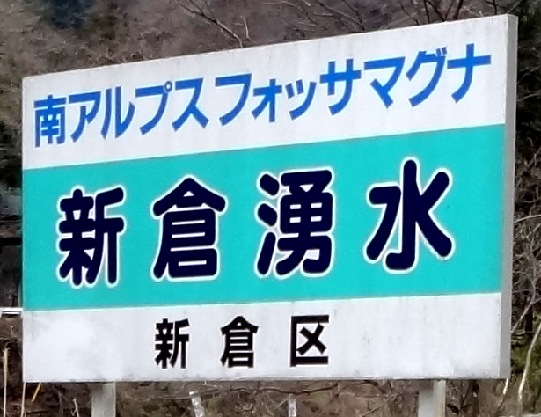

〇 新倉湧水

早川町は日本一人口の少ない町(811人(2025年5月1日))です。

<全貌>

体育館が見え、学校跡地に建てられたことがうかがえます。

元校庭の道路沿の小屋が源泉湧出地です。

<源泉名>

源泉名「西山温泉湯島の湯」 成分総計1170.7mg 泉質:Na-硫酸塩・塩化物泉 42.3℃ pH9.7

かけ流し。

<浴室/脱衣所>

浴室の外には飲泉所がありますが、使われていません。

段ボール箱にペットボトルが置いてあります。他客は浴槽の湯口から持ち帰っていました。

脱衣所は木製主体、洗面所は陶器製でおしゃれ。

<洗い場/柄杓とじょうろ>

内湯なし、ボイラーなし、カランなし(水のみ)。

洗い場の湯は、源泉を使用しています。

源泉は洗い場の湯樋を通り、露天風呂へと流れ込みます。

湧き出る源泉部に、柄杓とじょうろがあります。

柄杓とじょうろを使って、簡単に源泉を詰められます。

じょうろを置いてある温泉は初めてでした。

<木の露天風呂>

冬場は、周囲を囲い寒さ対策をしています。

訪問時は春でしたが、まだビニールハウス状態でした。

ビニールハウスの「ウェーブロックムテキ」で囲われ、冬でも寒さは凌げるのではないかと思われます。

檜風呂は10人程が入れる大きさで湯温39℃。

洗い場からの湯口(向かって左)と、源泉直接投入の右の湯口とあります。

湯口には「この温泉は飲めます」の表示とコップがあります。

硫黄臭のぬるすべで良い湯でした。

<硯石くりぬき湯船>

地元産の銘石をくり抜いた湯舟は2人程が入れる大きさ。

すずりに入っているようです、湯温40℃。

こちらの湯舟では泡つきがありました。

湯口にコップが置いてあり飲泉可です。

早川町には、100ほどのつり橋があるようです。

湯島の湯のちょっと上流のひとつを、ハラハラドキドキ往復しました。

湯島の湯の駐車場の案内板です。

糸魚川ー静岡構造線の断層露頭が観察できます。

国道52号線から、山梨県道37号線(南アルプス公園線)へ入り北上し、

「小之島トンネル」を抜け早川を渡り、次の「明川トンネル」手前左側に「新倉の糸魚川ー静岡構造線」の看板と駐車場があります。

駐車場から3分ほど歩くと、早川との合流地点に近い内河内川左岸に、糸魚川ー静岡地質構造線の断層露頭を観察できます。

なお、新倉(あらくら)から西山温泉の間の早川沿いに、糸魚川ー静岡構造線の断層露頭が数力所で観察できます。

<駐車場>

<解説板>

駐車場手前に、解説板「南アルプス東部、早川沿いの糸魚川ー静岡構造線 観察ガイド」が設置されています。

(抜粋)

「糸魚川ー静岡構造線とは…?

山梨・長野県境の平沢峠付近から、南北方向に連なる3,000m級の南アルプスの山稜と

東麓の急崖、釜無川・甲府盆地の低地、八ヶ岳から富士山にかけての火山裂を展望したE・ナウマンは「地球上に、二つとこのような地殻の裂け目があるだろうか」と感激し、1886年にこの地裂帯をフォッサマグナ(大きな溝)と命名しました。この地裂帯の西端が、本州を二つに分ける延長250km以上の大断層、糸魚川ー静岡構造線です。

南アルプス南部、新倉(あらくら)から西山温泉の間の早川沿いには、この糸魚川ー静岡構造線の断層露頭が数力所で観察できます。(以下略)」

駐車場奥の見学者通路に、解説板「フォッサマグナの西縁の断層露頭」が設置されています。

(説明板)

「フォッサマグナの西縁の断層露頭

日本列島を横断する「糸魚川ー静岡構造線」は、「フォッサマグナ」(大地溝帯)の西縁の断層として、ほぼ早川ぞいを通過しています。早川の左岸(東)側にはおよそ1700〜1500万年前(新第三紀、前期中新世の後期)に激しい火山活動によって海底に噴出したマグマが固まった凝灰角れき岩が、右岸(西)側には2千5百万年以前の古第三紀に海底に堆積して隆起した「四万十(しまんと)層群」の黒色粘板岩がみられます。

早川本流とその支流、内河内(うちごうち)川との合流地付近(ここより西へ約200m)の内河内川左岸側の崖に、糸魚川ー静岡構造線の断層露頭が観察できます。

ここでは典型的な逆断層として、西側の黒色粘板岩が、東側の凝灰角れき岩の上にのしあがっています。 早川町教育委員会」

断層露頭へ向かう駐車場の脇に、新倉湧水があります。

<新倉 糸魚川-静岡構造線>(国指定天然記念物)

駐車場から3分ほど歩くと、早川の支流である内河内川にかかる「63号橋」があり、橋を渡ると右手にモニュメントがあります。

石碑の解説の横に「矢印」があるのは親切でわかりやすい。

「新倉の糸魚川-静岡構造線」として国の天然記念物に指定されています。

「国指定天然記念物

新倉の糸魚川ー静岡構造線」

(説明文)

「説明

糸魚川ー静岡構造線は、新潟県糸魚川市から長野県諏訪市、山梨県早川町を経て静岡県に達する。

日本列島中央部を横断し、東北日本と西南日本を分ける延長250kmにも及ぶ大断層である。ナウマン(H.E.Nauman

1854-1927)によりフォッサマグナ(Fossa Magna=大きな溝)と名付けられた地域の西側の境界を画する断層である。

山梨県早川町新倉の内河内川左岸には、糸魚川ー静岡構造線の逆断層が見事に露出している。

断層の西側は先新第三系瀬戸川層群の黒色粘板岩、東側は、新第三系中新統の凝灰岩類からなり、西側の古い地層が東側の新しい地層の上にのし上がっているのが明瞭である。

わが国でも第一級の断層である糸魚川-静岡構造線が典型的に見られる場所として貴重である。

所在地 南巨摩郡早川町新倉字明川2913番内1

指定 平成13年8月13日

文部科学省 山梨県教育委員会 早川町教育委員会」

<糸魚川-静岡構造線の断層露頭> 早川町新倉字明川2913-1

断層の西側は、先新第三系瀬戸川層群の黒色粘板岩、東側は、新第三系中新統の凝灰岩類からなり、

西側の古い地層が東側の新しい地層の上にのし上がっています。