〇 大仙山案内図(バス停)

〇 大仙山入口

〇 大仙山駐車場

〇 仏舎利塔

〇 吉田耕作翁之像

〇 七曲

〇 鐘捷堂/正夢観音堂/展望台

〇 薬師如来尊像/日光月光菩薩像

〇 聖徳太子尊像

〇 金比羅宮

〇 大仙山山頂

〇 左ルートへ

〇 山田城南先生之像

〇 だるま太子(彫刻中)

〇 頼朝公腰掛岩

〇 ひぐらし橋

〇 富士蓮華峠

大仙山は、個人が所有していた山で、吉田耕作氏(大仙家の経営者だったらしい)が、

畑毛温泉の宿泊客のために大仙山遊園地を開発しました。

畑毛温泉の東にある大仙山は、畠山重忠の子畠山六郎重保の城跡と伝えられています。

「伊豆温泉案内」(菊池芳園 岳南社 大正10年)に記載がありました。

畑毛温泉入口バス停に「大仙山」案内板があります。

<大仙山案内図(富士見館駐車場)>

富士見館駐車場には、大仙山の大きな案内図が掲げられています。

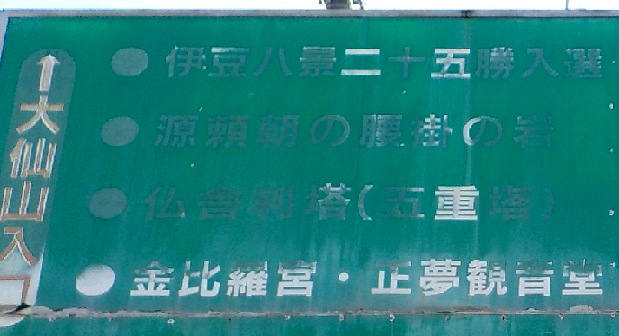

「〇伊豆八景二十五勝入選

〇源頼朝の腰掛の岩

〇仏舎利塔

〇金毘羅宮・正夢観音堂」

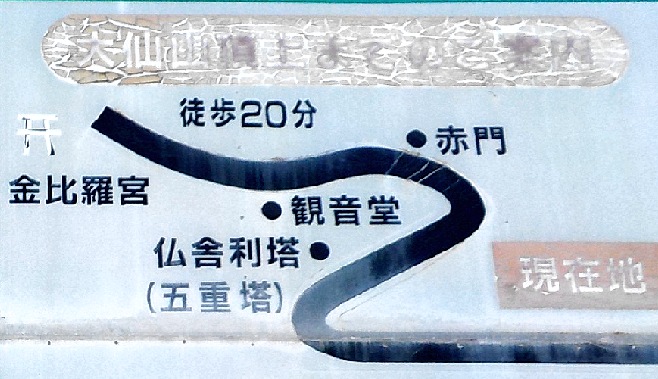

「大仙山頂上までのご案内」

「大仙山入口」と掲示のある細道を進みます。

突き当たりに案内板があります。

左に「御案内」右に「大仙山案内略図」です。

「御案内」には「大仙山遊園地所有者兼管理人 宗教法人正夢観音代表役員 吉田耕作 合掌」とあります。

「延命地蔵尊」、石柱「大仙山道六神」、畑毛温泉協会のベンチ、「大仙杖」が置いてあります。

<右ルートへ>

右ルートを進みます。

最初の祠は無惨にも倒壊しています。2つ目の祠は姿を保っています。

2又に「左 仏舎利塔」「右 観音堂 かねつき堂へ」と道標の木標があります。

左へ登っていくと仏舎利塔があり、右へ行くと駐車場に出ます。

駐車場車止めの先に七曲が続きます。

駐車場から道標柱のある2又に戻り、左の坂道を上ると仏舎利塔のある広場に出ます。

広場にはベンチがあり、横の木々に目をむけると、ライトアップ照明があります。

昔はライトアップしていたのでしょう。

富士山のナイスビュースポットです。

「仏舎利塔」石碑

大きな石碑があります。

「大仙山ノ縁起」(昭和52年4月願主吉田耕作)

石碑の裏に、大仙山の縁起が刻まれています。

概要:畑毛温泉で療養していたところ、枕元に亡母親が立ち

東に霊山あり。その山に観音様を彫りなさいとの導きがあり、一人で摩崖仏を彫りました。

昭和25年12月に発起し、昭和26年3月に起工、仏舎利塔を建立したところで、祈念しこれを記すとあります。

「吉田耕作翁之像」(1992年4月)

仏舎利塔の脇に、「吉田耕作翁之像」があります。

功績が記され、89歳で仏天に召されたとあります。

「仏舎利塔から先の道」

荒れている道です。国旗掲揚台を経て、正夢観音堂へ至ります(案内図による)。

国旗掲揚台手前の「ひぐらし橋」が岩場にかかる崩壊しそうな鉄板で、避けるべきでしょう。

<放置された重機>

大仙山園地を切り開いたと思われる重機がむなしく放置されています。

仏舎利塔から「大仙山駐車場」へ戻り、車止めのチェーンの先へ進みます。

七曲と案内図にあり、コンクリート舗装されたジグザグの七曲を登っていきます。

数えませんでしたが、カーブは7つあるのでしょう。

富士見館の駐車場にある案内図では、「赤門」の記載がありますが、

赤門は確認できませんでした。

道は放置状態で、倒木があります。

道の下の土が流れて、穴が開いているところもあり、山沿いに歩いたほうが安全です。

<鐘捷堂(函南町畑毛284)/正夢観音堂(伊豆の国市奈古谷)/展望台(函南町畑毛284)>

七曲り(坂道)を登ると広場に出て、鐘楼堂が左手にあります。

正夢観音堂の右手に石柱があり、「正夢観音 沢田政広先生作」と刻まれています。

沢田政広氏(1894〜1988年)は、熱海出身の彫刻家です。

観音堂内に正夢観音が祀られています。

広場からは、木々の間に富士山が見えます。

富士見館の駐車場の案内図には「展望台」と記されており、

アンティーク絵はがきの大仙山から富士山を望む写真は、この場所でしょう。

<正夢観音堂から下へ>

正夢観音堂の左手に下りていく道が、薬師如来尊像へ通じる道です。

すぐに分岐点があり、石柱の道標があります。

「← 国旗掲揚場 並びに・・・」「→ 薬師如来尊像 聖徳太子尊像」

国旗掲揚場への道は、荒れています。

道なりに、右の薬師如来尊像方向へ歩みを進めます。

薬師如来尊像と、その両脇に日光月光菩薩像の摩崖仏があります。

中央に薬師如来尊像、その向かって右に損傷の激しい日光菩薩像、左に月光菩薩像です。

参拝用に鉄骨・鉄板の足場が組まれています。

鉄骨の階段が崩れかかっています。

遮る木々がないので、富士山の眺望が抜群です。

これだけ眺望が良いので、下界からも、摩崖仏のスポットが見えます。

摩崖仏の鉄骨・鉄板の下をくぐって進むと、小屋が見えてきます。

小屋内には、聖徳太子の生い立ちが岩盤に彫られています。

出口には「母の愛は無限也」とあります。

「贈・吉田耕作殿 畑毛温泉観光協会」のベンチがあります。

何年も誰も座っていないのだろうと見受けられます。

この先を進むと下りてしまうので、正夢観音堂へ引き返します。

<正夢観音堂→宗方三神→金比羅宮>

聖徳太子尊像から正夢観音堂に戻り、観音堂の脇から、さらに上へ登っていこうとすると、

すぐ左手に「宗方三神」石柱があります。

途中2つに道が別れていて、左は階段状の急な道、道はなだらかな上り坂。

行きは急な道を進んだら、倒木やら大きな岩が道をふさいでいたりで、難儀しました。

帰りはなだらかな道を行ったら楽でした。

鳥居と石段に出ます。

石段を上ると、頂上に石祠の金比羅宮があります。

このピークは、大仙山の頂上ではありません。

木々が少々邪魔ですが、富士山の眺望が良いです。

※Google street viewを見ると、2022年頃に台座の上の石祠が無くなっています。

金比羅宮鳥居の反対側へ登ると、数分で大仙山山頂(標高167m)です。

「大日正観音」がありました。

頂上なのに、木々に遮られ富士山は見えません。

帰りは駐車場まで一気に下りると、あっという間でした。

大仙山入口から左ルートへ

最初の分岐を左にのぼっていくと、行き止まりの園地に「山田城南先生之像」があります。

碑文によると山田城南は漢詩吟詠家で、東静吟詠会の創始者です。

胸像は、東静吟詠会所属の吉田耕作翁からこの地の提供を受け、昭和60年8月10日に東静吟詠会が建立しました。

最初の分岐を右へ進むと、左手に、

案内図に「だるま太子(彫刻中)」とあった場所です。

製作者はすでに亡くなっておられるので、未完に終わった摩崖仏です。

ベンチがむなしく置かれています。

だるま太子を過ぎ、最初の分岐を左へ、次の分岐も左手に登っていくと、風化したベンチがあります。

富士見館の駐車場の案内図に記載があった「頼朝公腰掛岩」があります。

ここを過ぎると、「聖徳太子尊像」→「摩崖仏」→「正夢観音堂」に出ます。

だるま太子を過ぎ、最初の分岐をひだりへ、次の分岐を右手に進むと、ひぐらし橋へ出ます。

見るからに危険な橋で渡れません。下からと上からとでアクセスして確認。

ひぐらし橋を渡ると、国旗掲揚場がある「富士蓮華峠」(石柱に記載)です。

石碑には「君が代」が刻まれています。

(実際は、ひぐらし橋を避けて、正夢観音堂から行きました)

富士蓮華峠から登って、正夢観音堂に至ります。