鋸南町は、昭和34(1959)年に勝山町と保田町が合併して新設されました。

町名の由来は鋸山の南に位置しているので「鋸南」と命名されました。

保田海岸は明治22(1889)年の夏、夏目漱石が海水浴を楽しんだことでも知られており、これが房州で初めての海水浴ともいわれています。

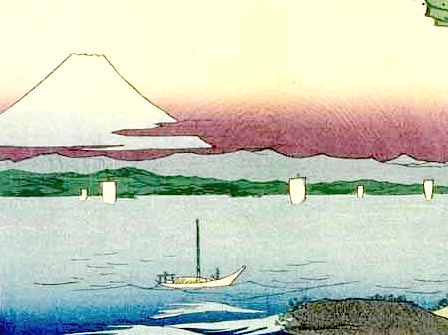

歌川広重が保田海岸からの富士山を描いています。

富津市や鋸南町、館山市は、海越しに美しい富士山が見える場所としても有名です。

夕方には、夕やけに染まる空に浮かぶ富士山が見えます。

惣四郎寿司(鋸南町)からの富士、保田漁港(鋸南町)からの富士

保田漁港(鋸南町)からの富士夕景、海辺の湯(富津市金谷)からの富士夕景と東京湾フェリー

「富士三十六景 房州保田ノ海岸」(広重)国立国会図書館蔵

歌川広重が、保田の海岸からの富士山を描いています。

右側に鋸山の麓である明鐘岬が描かれ、難所として知られていた街道には富士を見ながら歩く旅人が見えます。

海岸の先に浦賀水道、三浦半島、そして富士山が描かれています。江戸湾には帆を張った廻船が行き交っています。

別作品で先行の「不二三十六景」では、「安房鋸山」として鋸山からの富士を描いています。

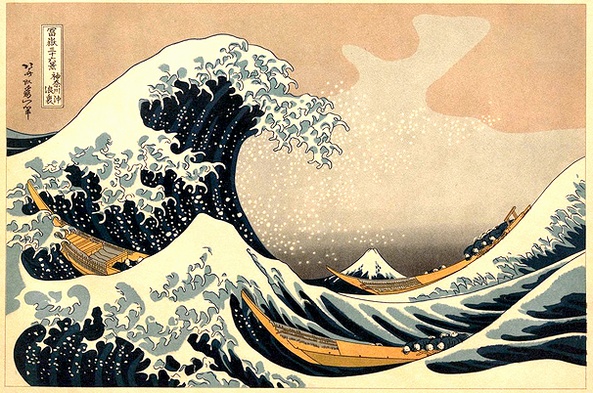

「富嶽三十六景 上総ノ海路」(北斎)国立国会図書館蔵

江戸時代、房総から江戸へは、「五大力船」という廻船によって米など生活物資が運ばれていました。

帆を張った2隻の廻船が描かれています。

浦賀水道の先に富士が小さく描かれています。水平線は弧を描いています。

廻船は人も運んでいたので、側面に開いた窓からは乗客の顔が見えます。

葛飾北斎や歌川広重、小林一茶は木更津船に乗って房総半島へ向かいました。

<描かれた場所>

描かれた場所は、タイトルが上総とおおざっぱで、上総国の木更津湊(木更津市)、金谷浦(富津市)、湊浦(富津市)のどこかと考えられます。

保田湊(鋸南町)と八幡浦(館山市)は安房国なので除外されます。

文化庁のサイトでは木更津船を描いたとしているので木更津沖の光景と推定しているようです。

木更津湊だとすれば描かれている陸地は金沢八景〜本牧かと思われます。神奈川宿の沖で「神奈川沖浪裏」です。

わざわざま窓越しに乗客を描いているので、多くの乗客を乗せる貨客船の木更津船とも推察されます。

金谷湊だとすれば描かれている陸地は三浦海岸〜久里浜と思われます。

描かれている陸地は富士の左側は途切れていることから推測すると、ここは三浦半島の先端と考えられます。

ここが木更津沖だとすれば、陸地は広重が描いたように富士の左手にも続いているはずです。

富士の手前に描かれている陸地は山梨県立博物館の解説では富津岬としていますが、現地確認での印象は三浦半島のような気もしました。

しかし積荷を載せた船は左を向いており、多くの帆船は浦賀水道の左手に描かれていることから、富津岬とも考えられます。

解説文(山梨県立博物館ホームページより転載)

「※浦賀水道(千葉県富津市)

…江戸時代、房総半島には、下総国の検見川(けみがわ)湊(千葉市)、蘇我野裏(同)、寒川(さんが)湊(同)、上総国の八幡(やわた)浦(市原市)、木更津湊(木更津市)、金谷浦(富津市)、湊浦(同)、安房国の保田湊(鋸南町)、八幡浦(館山市)などの湊があり、江戸と結ぶ江戸湾(東京湾)の海運で賑わった。本図は、弁才船を手前に富士を望む。富士の麓に伸びる陸地は富津岬と考えられることから、金谷浦・湊浦付近の沖合浦賀水道からの風景かと推測される。」

<どこへ向かう?>

船首は左を向いているので、進行方向は北から南です。江戸から上総へ貨物と乗客を運んできたのか、

あるいは上総に着いて積荷と乗客を乗せてこれから湊を出航しようとしている廻船でしょうか。

さて、北斎の描く船は理屈に反して船首は左を向いています。

この絵も北斎によるデフォルメで、行き先は気にしていないとも思われます。

<弁才船>

小さく連なって描かれている多くの帆船は、諸国から江戸湾に入ってきて江戸中心地に向かう弁才船と思われます。

人口炭酸温泉の「ばんやの湯」は休館していましたが、2024年3月29日に再開しました。

昼時に行くと、観光客で超満員です。

ばんやの湯の休憩所は食事だけでもできる穴場ですが、こちらも名前記載の順番待ち多数。

朝どれ寿司 850円

シャリが甘ったるく、箸をつかわず手でいただくと、シャリがぼろぼろ崩れる〜。

昔のことなので、今は改善されているかな。

いかのかき揚げ丼 840円

量が多く、小皿に分けないと食べずらいね。

※マスコミの取材を受けないと思っていた「惣四郎」ですが、

2024年7月5日放送の「news every. うまい魚の宝庫!東京湾岸物語」にて、

東京湾の地魚寿司「惣四郎」が紹介されていました(こちら)。

値段据え置きで頑張っておられます。今後、当分は激混となるでしょうね。

マスコミの取材を受けない店です。良いです。

ばんやは今は築地からほとんど仕入れているので、地魚を食べるなら惣四郎寿司がマストですね。

店前だけでなく駐車場は1分近くのところにもあります。

「シマアジ イシダイ マトウダイ ホウボウ

ヒラメ ブリ スズキ コチ」

2度目でも、ご主人覚えているようです、すごい記憶力。

(Aセット)1,050円

(Bセット)1,250円